Necropoli di Puttu Codinu

Nove tombe ipogeiche incastonate tra i rilievi di Monte Minerva. Testimonianza dei rituali collettivi delle comunità neolitiche.

Necropoli di Puttu Codinu

Necropoli di Puttu Codinu

Contatti

- Coop. Itinera di Alghero

- [email protected]

- +393394687754

- Sito web

-

Visite guidate dalle ore 10:00 alle ore 18:00 Chiusura settimanale lunedì

Informazioni di accesso

Accessibile dalla SS292, tra il km 29 e 30, sulla sinistra per chi arriva da Villanova Monteleone. La necropoli si trova vicino alla strada, segnalata da appositi cartelli.

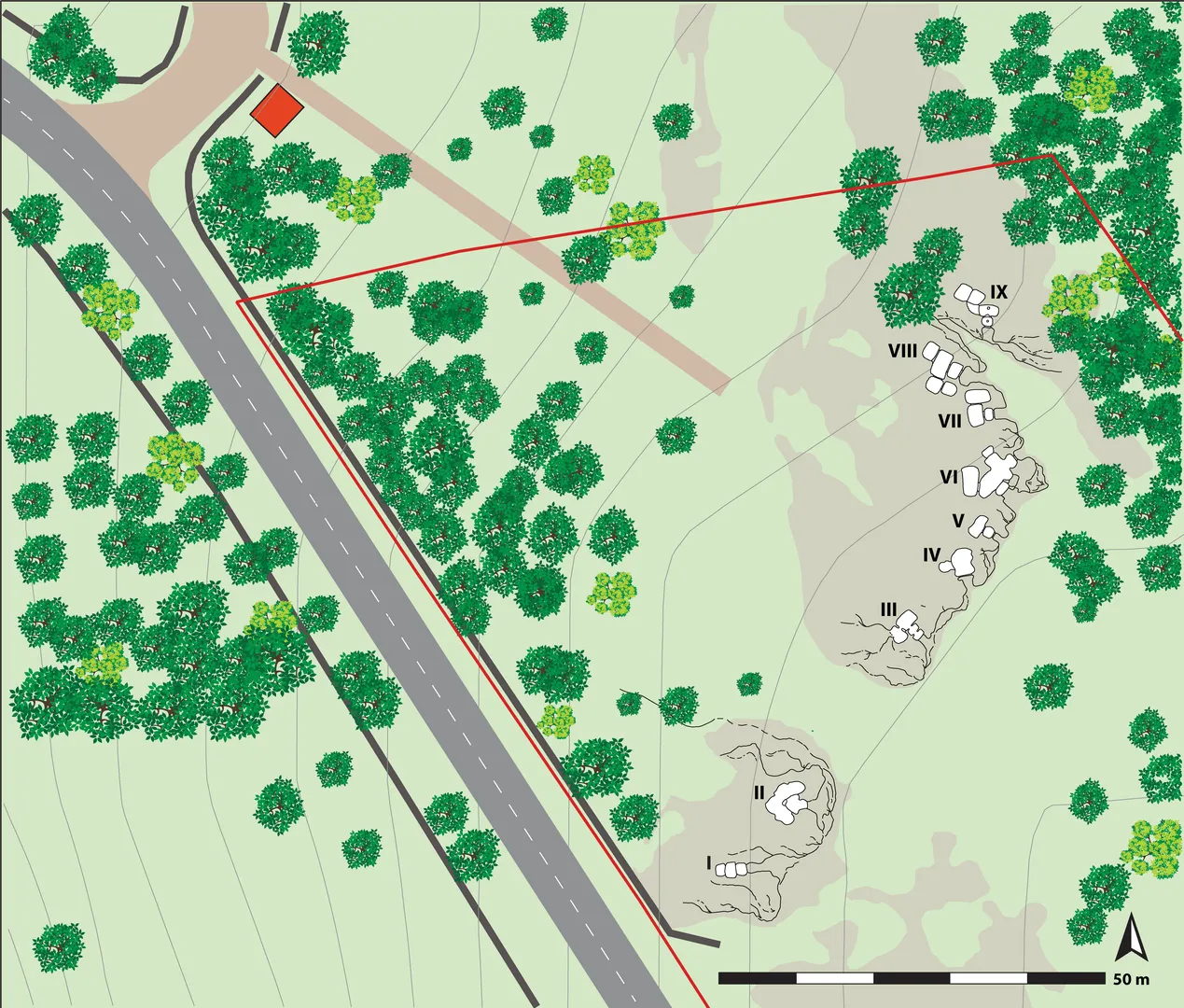

L’area circostante la necropoli è caratterizzata da rilievi dalle forme da dolci a ondulate che si alternano a superfici pressoché pianeggianti. Prevale il pascolo arborato, con esemplari di olivastro, roverella, quercia da sughero e leccio. Il Temo, il fiume principale di questo areale geografico, scorre da NN-E verso S alla distanza di 1,15 km; il Riu de Badde Cannas attraversa la zona sud-occidentale e in esso confluiscono piccoli torrenti che scorrono a W. La sorgente più vicina si trova 380 m in direzione sud. Poco distanti dalla necropoli, sempre in località Puttu Codinu, si trovano altre tre domus de janas (Puttu Codinu b).

Il primo accenno alle tombe di Puttu Codinu si deve a Giacomo Calvia (1903) che cita le grotticelle artificiali presso le quali dimoravano gli esseri fantastici delle leggende popolari. Le indagini scientifiche del sito (1987-88) furono dirette da Giovanni Maria Demartis, che pubblicò i risultati nel 1991.

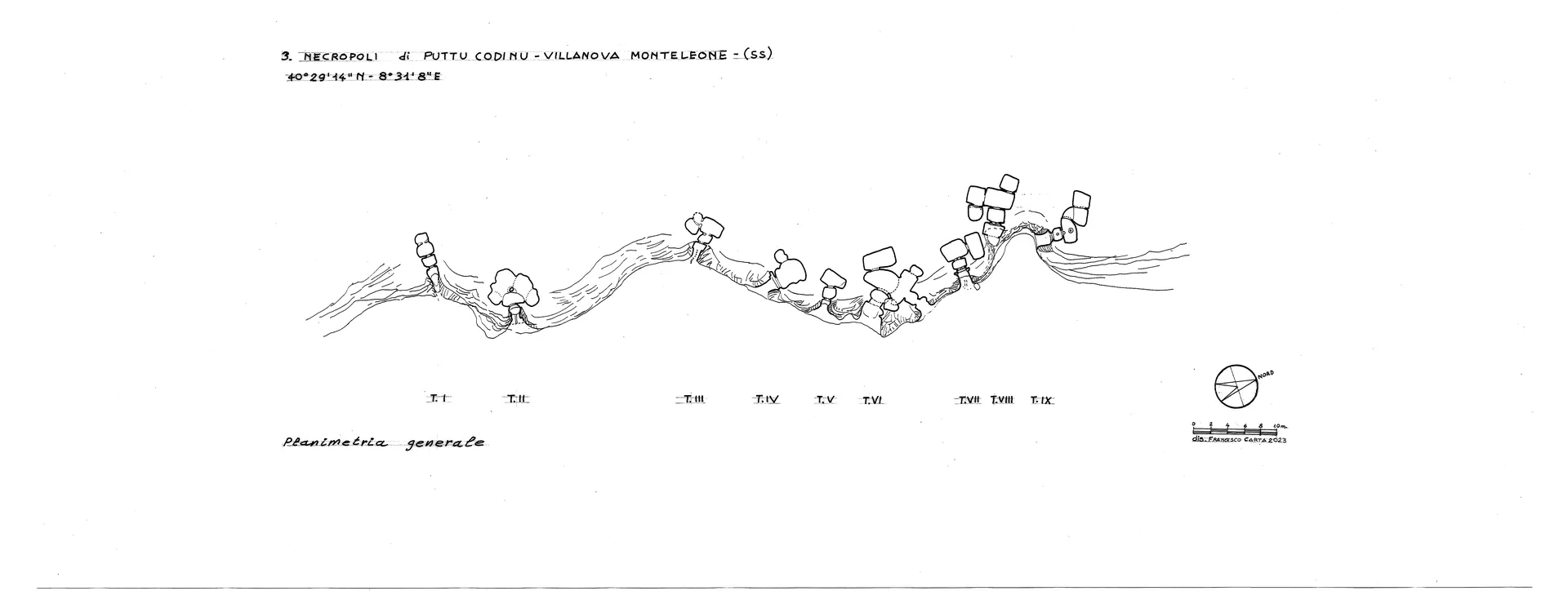

La necropoli comprende nove ipogei, scavati su bassi affioramenti calcarei, tutti pluricellulari, con l’eccezione della Tomba V, bicellulare. Le sepolture si aprono a livello del suolo, tranne la Tomba VIII, con ingresso rialzato di 70 cm dal piano di campagna.

Sulla base dello studio dei materiali ceramici rinvenuti durante lo scavo della necropoli e dell’analisi delle figurazioni, la realizzazione delle tombe è collocata nell’ambito della cultura di Ozieri, con riusi fino alla media età del Bronzo.

Nella Tomba VIII è attestato il rinvenimento di forme ceramiche caratteristiche delle culture di Filigosa e Abealzu. Nelle Tombe I, II e III sono stati rinvenuti frammenti ceramici pertinenti alla cultura del Vaso Campaniforme, mentre tegami e altri vasi documentano un utilizzo nel Bronzo medio.

Nello sviluppo planimetrico delle tombe predomina lo schema a “T”, costituito da breve dromos, padiglione, anticella, cella principale disposta in senso trasversale e una o più celle ai lati di quest’ultima. La Tomba I, diversamente dalle altre, ha schema longitudinale, Tipo 2 Tanda (2021), con tre vani, oggi privi del soffitto, disposti lungo l’asse longitudinale.

Tutte le tombe sono provviste di un breve dromos che conduce a un padiglione nella cui parete fondale si apre l’anticella.

All’esterno, sopra il portello delle Tombe IV e V è visibile un’incisione a “V” rovesciata che convoglia l’acqua piovana ai lati dell’ingresso.

La Tomba VI, oggi accessibile da due portelli provvisti di dromos, è nata dalla fusione di due ipogei, in origine distinti per l’abbattimento delle pareti interne. Nella parete esterna della tomba, sulla sinistra, si apre una finestrella quadrangolare, verosimilmente realizzata in epoca tardoromana. Dalla tomba provengono materiali che attestano una frequentazione in età punica (una moneta bronzea recante tre spighe, databile tra 241-238 a.C.) e romana (un frammento di coppa a vernice nera “campana” del II secolo a.C.). Questi ultimi materiali sono da mettere in relazione con il vicino abitato di età punica di Sa Tanca ‘e sa Mura, che ha restituito anche materiali della tarda età repubblicana.

Presso la Tomba VII sono presenti due piccoli menhir protoantropomorfi a sezione piano-convessa e una lastra con faccia piana finemente lavorata. La Tomba VIII presenta decorazioni architettoniche e cultuali sia nell’anticella che nel vano principale. Nella cella della Tomba IX si segnala, in posizione centrale, un focolare circolare in rilievo con cerchio interno ribassato e piccola coppella centrale. Il gradino risparmiato nella stessa cella, ai piedi del portello d’ingresso, considerato l’esiguo dislivello, è da ritenere di valore simbolico-decorativo. Le Tombe VI e VII conservano alcune coppelle realizzate sul pavimento dell’anticella, presenti anche nella Tomba IX nelle pareti del dromos e in altri settori della roccia.

Fra le rappresentazioni di elementi architettonici si ricordano il pilastro della Tomba II; il soffitto a doppio spiovente dell’anticella e a unico spiovente della cella principale della Tomba V; le travi scolpite nei soffitti di cella e anticella della Tomba VIII.

La Tomba VIII

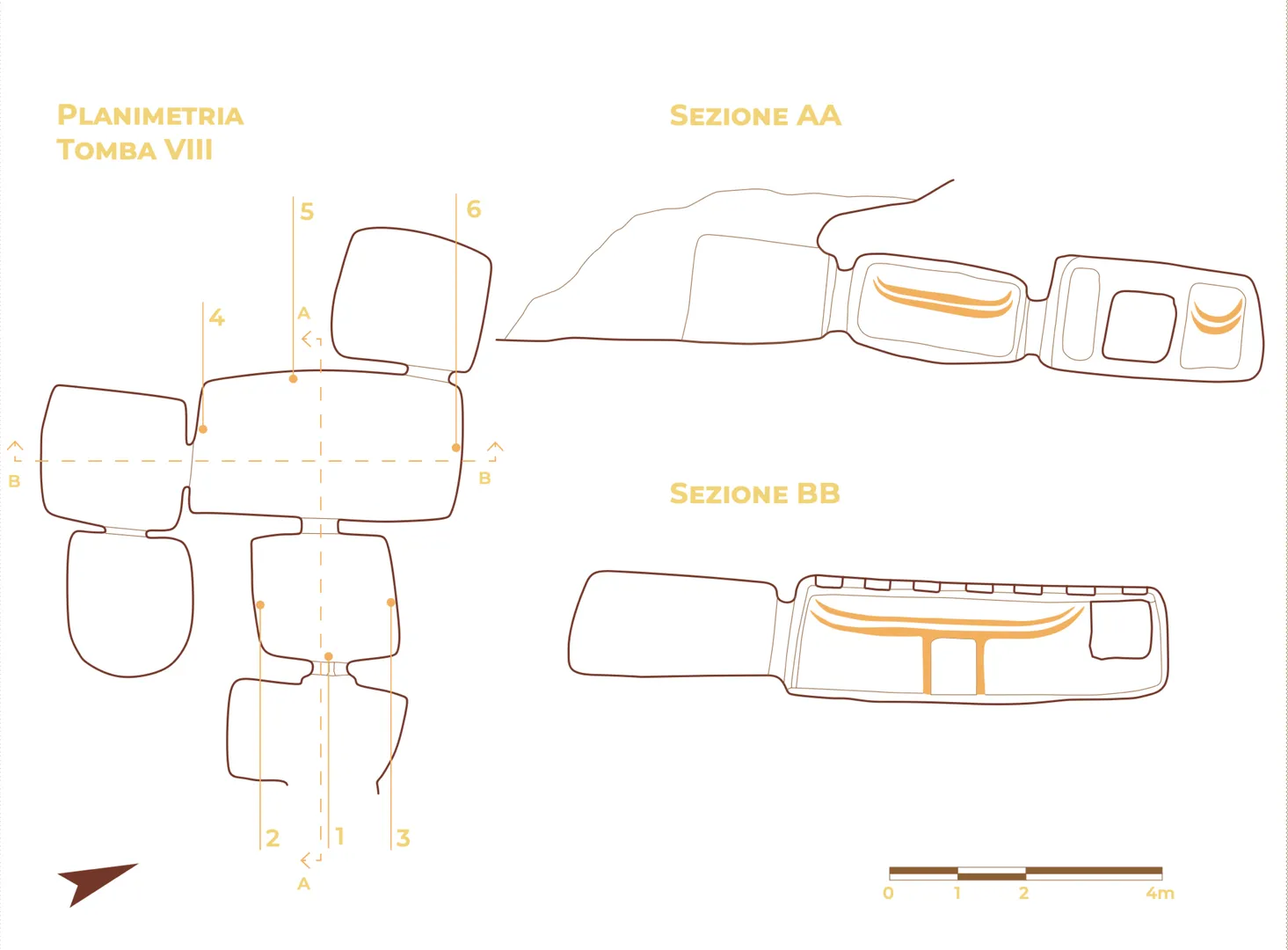

La Tomba VIII presenta i motivi più raffinati dell’intero complesso ed è situata nella parte settentrionale della necropoli. L’ipogeo è costituito da sei ambienti, preceduti da un breve dromos (1,20 m), orientato ad est, lievemente sopraelevato dal suolo, che conduce a un padiglione di pianta quadrangolare privo di soffitto. Sulla parete di fondo del padiglione si apre un portello rettangolare provvisto di incasso per l’alloggiamento del chiusino litico. La soglia, sopraelevata dal pavimento del padiglione, è solcata da una canaletta.

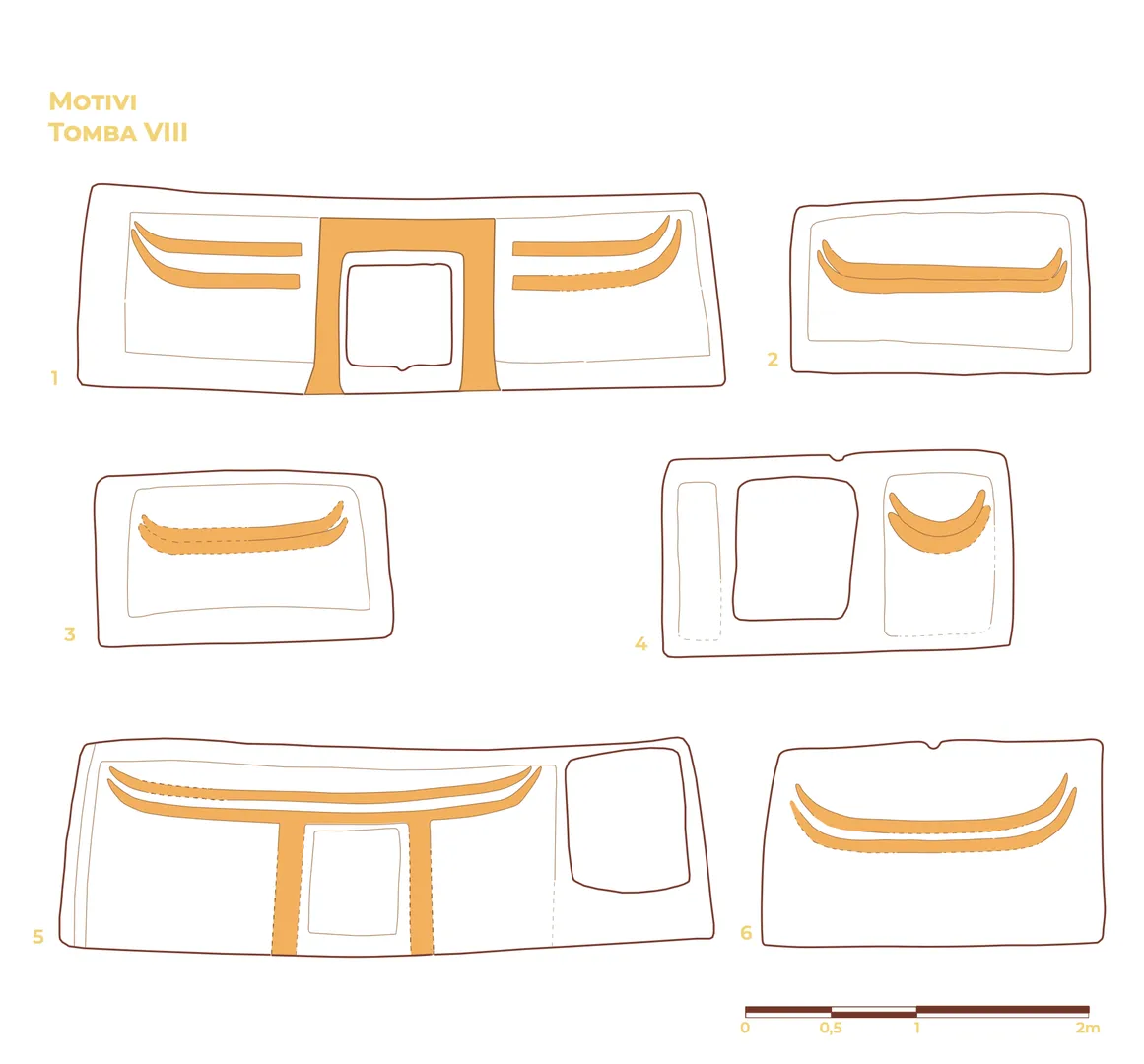

L’anticella ha pianta sub-quadrata; nel soffitto, piano, è scolpito il tetto della capanna semicircolare con una lunetta, dal quale si dipartono quattro travetti disposti parallelamente in senso longitudinale. Nella parete di fondo, lungo il soffitto, sono presenti due fasce piatte separate da un’incisione orizzontale. Sulla parete d’ingresso, ai lati del portello, sono stati realizzati due motivi corniformi a tutta parete, inscritti entro cornice, Tipo XII Tanda (2021). Anche le pareti laterali, seppur degradate, conservano una cornice piatta che delimita uno spazio rettangolare ribassato entro il quale sono state scolpite duplici corna lunate a rilievo piatto, Tipo VIII Tanda (2021).

La cella principale, di pianta rettangolare, è disposta a “T”, con l’asse maggiore in senso trasversale. Presenta la rappresentazione del tetto a doppio spiovente, realizzato su un soffitto pressoché orizzontale, leggermente convesso, a riprodurre, secondo Demartis (1991), la deformazione delle travi causata dai sassi che fermavamo lo strame del tetto nelle capanne preistoriche. Il trave di colmo è rappresentato fortemente sbalzato a rilievo convesso, con sette travetti per parte. Nelle pareti sono state risparmiate in rilievo lesene d’angolo, fasce orizzontali lungo il soffitto, zoccoli e cornici che ornano il portello munito di incasso. Nella parete destra, entro un riquadro a specchio ribassato, sono state scolpite duplici corna lunate, mentre nella parete sinistra, all’interno di una cornice che riguarda tutta la parete, si osserva un portello leggermente decentrato e, ai lati di esso, due riquadri di differenti dimensioni. In quello a destra del portello sono inscritti due elementi corniformi scolpiti in successione verticale, Tipo VIII Tanda (2021). Dal portello si accede ad un vano dal profilo quadrato nella cui parete sinistra si apre un ambiente quadrangolare con angoli smussati, pareti concave e soffitto piano. Sulla parete di fondo della cella maggiore una falsa porta è messa in risalto da una cornice rilevata, sovrastata da un duplice motivo corniforme, fuso con l’architrave della falsa porta, in stile curvilineo, anch’esso del Tipo VIII. In prossimità dell’angolo nord della cella (a destra della falsa porta), si apre un portello che immette in un vano quadrangolare con pareti concave e soffitto piano.

Le figurazioni nella tomba furono realizzate in un momento successivo di ristrutturazione dell’ipogeo e dopo l’escavazione degli ambienti sussidiari, ma entrambe le fasi rientrano nell’ambito della cultura Ozieri.

Bibliografia

- Demartis G.M. 1991, La necropoli di Puttu Codinu, Sardegna archeologica, Guide e itinerari 13.

- Marras G. 2023, La necropoli di Puttu Codinu, Villanova Monteleone (SS), in G. Tanda, L. Doro, L. Usai, F. Buffoni (eds.), Arte e architettura nella Sardegna preistorica. Le domus de janas (candidatura unesco 2021), Cagliari: 60-67.