Necropoli di Mesu 'e Montes-Ossi

Diciotto domus de janas scolpite nella roccia ai piedi del Monte Mamas, ricche di simboli e antichi rituali funerari.

Necropoli di Mesu 'e Montes

Necropoli di Mesu 'e Montes

Contatti

- Comune di Ossi

- Sito web

Informazioni di accesso

Dalla SS131 si imbocca il bivio per Ossi (4 Km) e si attraversa il centro seguendo la segnaletica turistica. Al km 8.200 della S.P. Santa Maria di Cea è indicato il sito, cui si accede percorrendo una strada sterrata (200 m). Si prosegue a piedi lungo un tratturo (500 m) che si conclude ai piedi della necropoli: a W si visitano le tombe I-VIII, ad E le tombe IX-XVIII.

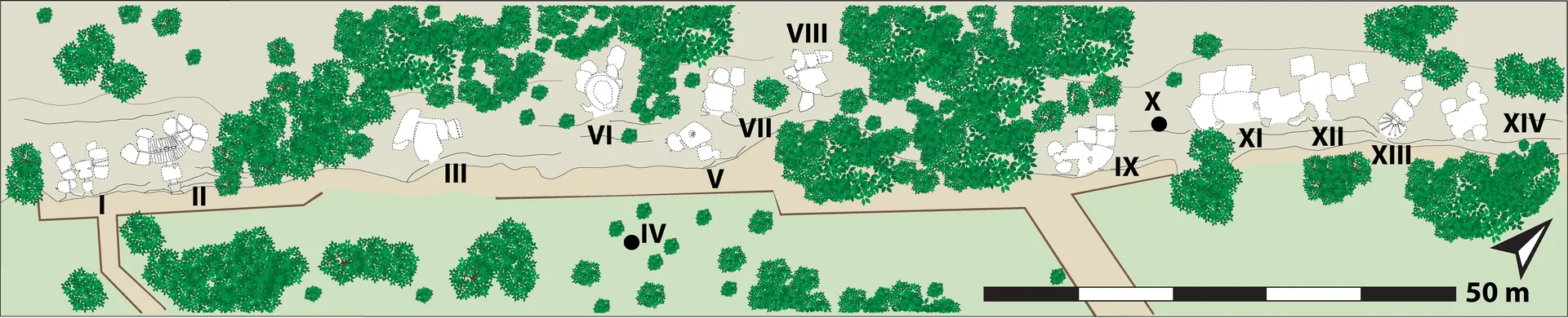

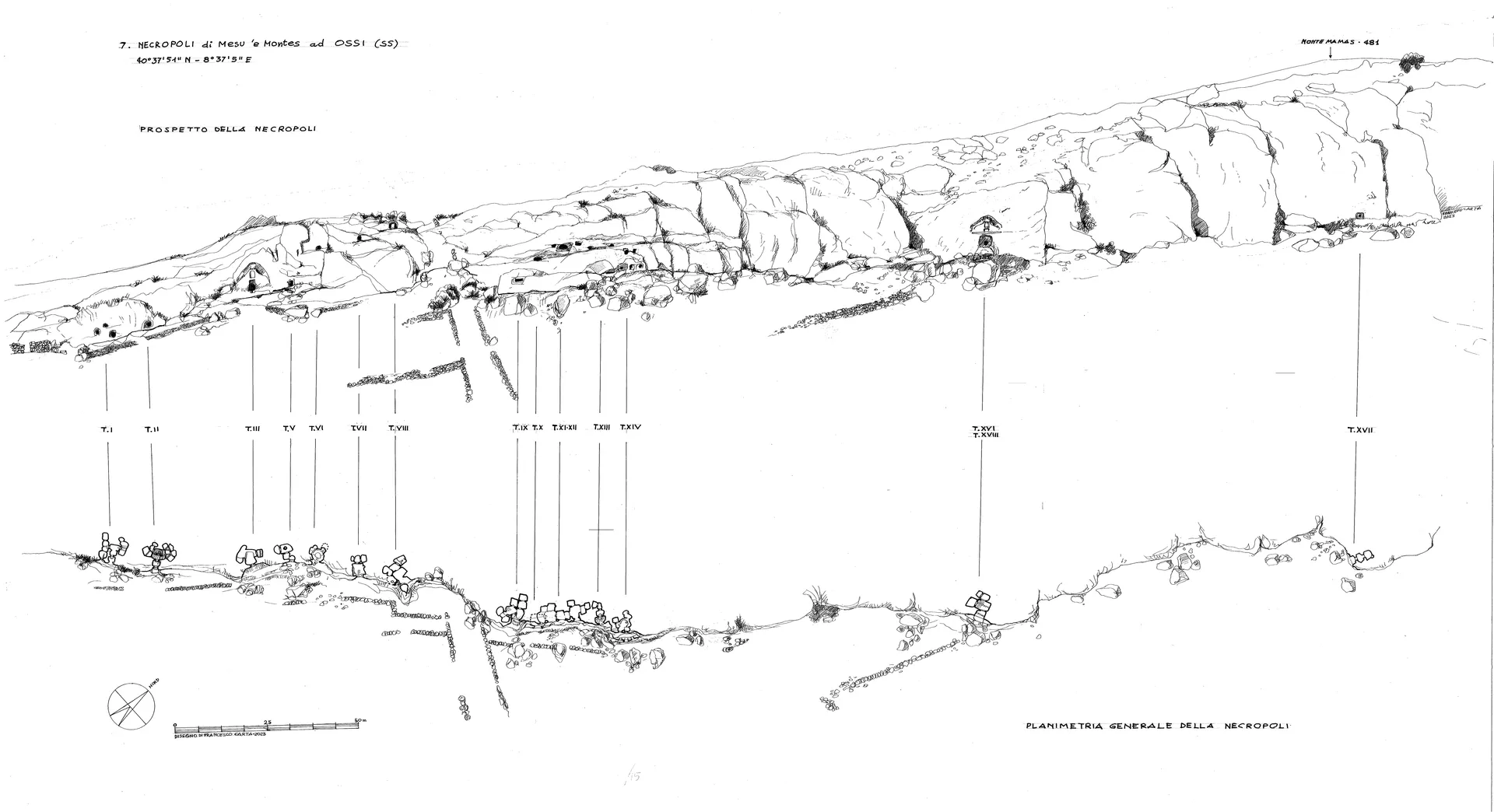

La necropoli è stata escavata nelle pendici meridionali del Monte Mamas, lungo un’alta parete calcarea verticale che si sviluppa lungo l’asse EW; solo le Tombe IV, XV e XVa sono state realizzate su bassi banconi calcarei posti ai piedi del costone.

Si conoscono diciannove domus de janas pluricellulari, denominate con numeri romani, i cui ingressi si affacciano sulla stretta vallata che separa il Monte Mamas dal prospiciente Monte Mannu, attraversata da un antico tratturo che conduce ai piedi della parete rocciosa: percorrendolo si gode di una suggestiva panoramica dell’intero sito, ove si stagliano le porte-stele scolpite nella roccia delle Tombe III e XVI, a prospetto architettonico. La presenza di tombe a prospetto architettonico testimonia la trasformazione e l’utilizzo, durante l’età del Bronzo, di ipogei più antichi.

La prima notizia della necropoli si deve a Ercole Contu, che nel 1968 individuò sette ipogei. Nel 1975 Castaldi analizzò le tombe “a prospetto architettonico”. Nel 1985 Giovanni Maria Demartis e Vanna Canalis scavarono e pubblicarono i dati relativi alla Tomba II. Successivamente, Pina Maria Derudas, di cui si ricordano le pubblicazioni del 2000 e 2004, individuò le Tombe IV e XVIII, prima sconosciute.

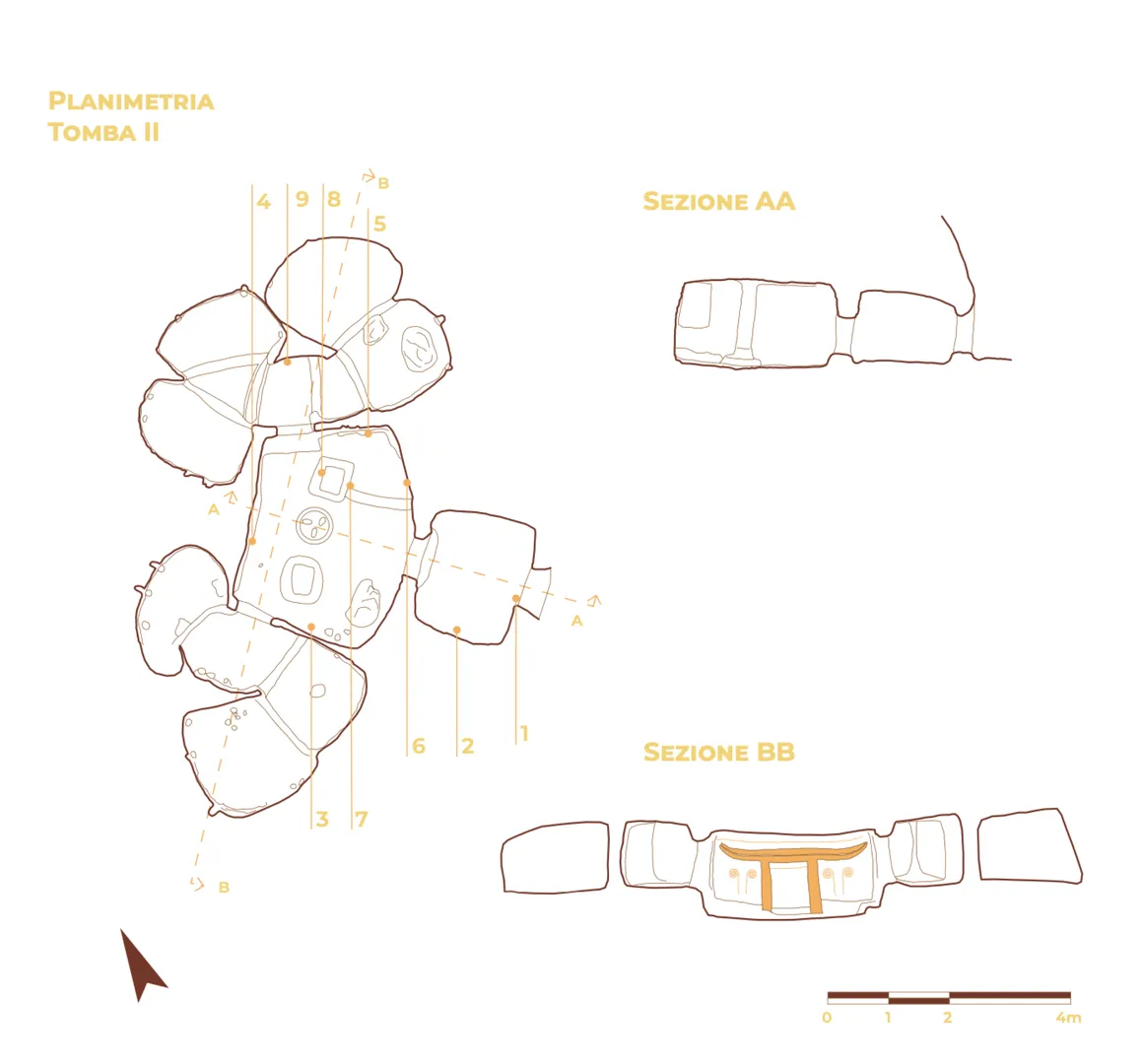

Gli ipogei presentano diversi schemi planimetrici. Le Tombe I e II sono simili nell’impianto planimetrico e decorativo: entrambe sono costituite dodici vani disposti secondo uno schema a “T”, variato da celle aperte in corrispondenza dell’asse trasversale del secondo ambiente nella Tomba II, del terzo nella Tomba I (separato dal secondo vano solo da quinte laterali). In entrambi i casi l’impianto ha subito elaborazioni successive. La Tomba XIII presenta sviluppo longitudinale lungo un asse obliquo che consta di quattro ambienti. La Tomba V costituisce invece un esempio a sviluppo laterale: un piccolo vestibolo introduce nell’anticella che si apre lateralmente, cui seguono due vani e un terzo aperto nella parete laterale della cella maggiore.

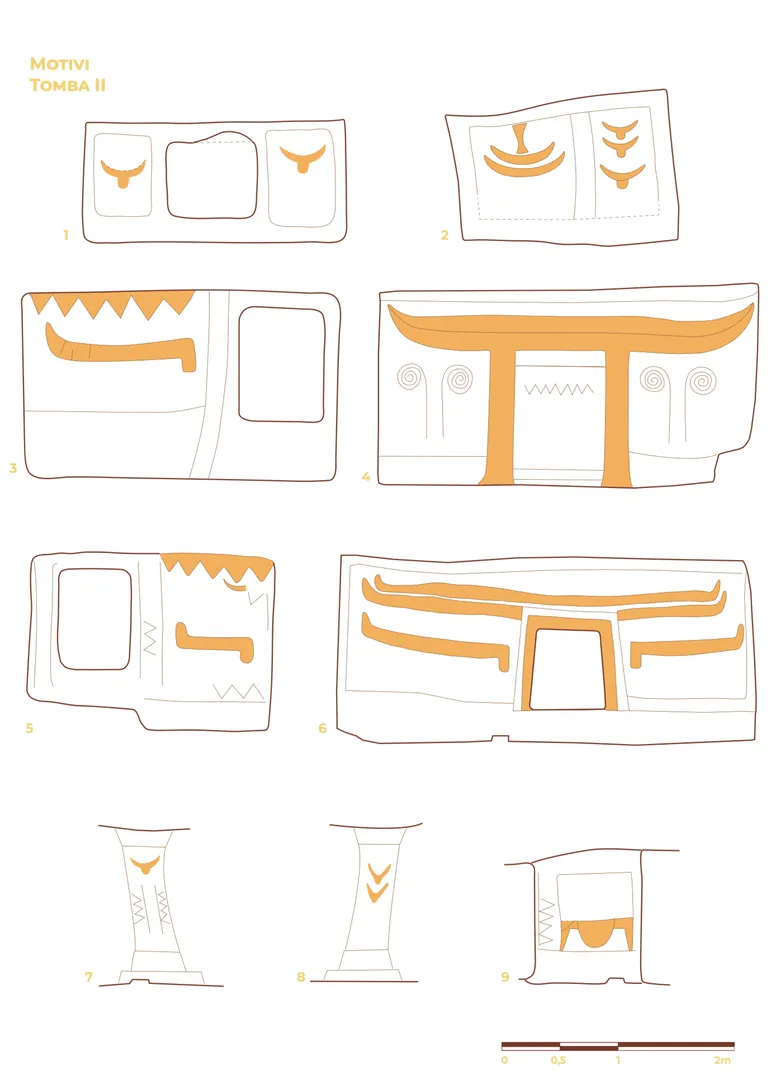

Per quanto concerne gli aspetti artistico-simbolici, nella parete di fondo della cella principale delle Tombe I e II è stata scolpita una falsa porta, che nella Tomba I ha forma trapezoidale, con lato maggiore alla base, delimitata da stipiti e architrave; alla base è scolpito un gradino, appena rilevato.

Motivi architettonici e decorativi di eccezionale valore si trovano tanto nella celebre Tomba II quanto nella Tomba I, ma non mancano elementi architettonici anche nelle Tombe V, VIII, XIII, XVI, tutte riproducenti elementi delle capanne “dei vivi”. Nello specifico, nelle Tombe II, VIII, XIII e XVI si osservano rappresentazioni dei soffitti, talora scolpiti realisticamente su piani obliqui o resi a rilievo piatto o a incisione. Il tipo a doppia falda, su piani obliqui con trave di colmo trasversale rispetto al vano, si attesta nei soffitti di tre ambienti coassiali della Tomba XVI, mentre nella Tomba VIII si ha un esempio su piani obliqui senza trabeazione. Sul soffitto orizzontale della Tomba II è stata incisa, in maniera schematica, la travatura di un tetto a doppio spiovente. Il soffitto del tipo con travetti radiali è rappresentato nell’anticella della Tomba XIII. Nelle Tombe I, II, IX e XIII è stata riprodotto in leggero rilievo, alla base delle pareti, lo zoccolo in pietra sul quale poggiava la struttura lignea dell’alzato delle capanne, qui rappresentata da un motivo verticale in semirilievo (lesene) che scandisce la superficie delle pareti. Spesso si riscontrano negli angoli delle pareti, raramente anche al centro (Tomba II), nel qual caso incorniciano dei pannelli ribassati. La Tomba V presenta un unico pilastro, inornato e assottigliato nel punto mediano, al centro dell’ambiente principale.

La Tomba II

La tomba è situata nel settore occidentale della necropoli. Consta di dodici vani, disposti secondo uno schema planimetrico a “T”, Tipo IV Tanda (2021), variato da celle aperte in corrispondenza dell’asse trasversale del secondo ambiente. È assai nota nella letteratura archeologica per la presenza, al suo interno, di ben diciassette motivi scolpiti che rientrano in sei tipi figurativi: II, III, VI, VII, IX e XIII Tanda (2021).

Lo scavo non ha restituito alcun frammento di cultura Ozieri, ambito al quale si ascrive l’escavazione dell’ipogeo e dei due ampliamenti. Sono stati rinvenuti reperti relativi all’ultimo ampliamento (prime fasi dell’età del Rame) e materiali relativi alle culture di Monte Claro e di Bonnanaro, durante le quali cui avvennero gli ultimi riutilizzi della tomba.

L’ingresso all’ipogeo è preceduto da un piccolo dromos e il portello d’accesso è orientato a SW. Il portello è privo di rincasso, pertanto la lastra che doveva originariamente chiudere la tomba poggiava direttamente sulla roccia: nel suolo del corridoio è scavato un incavo rettangolare per il suo alloggiamento. Il primo ambiente a cui si accede è l’anticella, a pianta trapezoidale, le cui pareti sono partite da pannelli ribassati scanditi da lesene e inquadrano motivi decorativi. Sulla parete di ingresso, a sinistra dell’ingresso, è stata realizzata una protome con corna lunate e testa distinta, con muso arrotondato; un’analoga figurazione si intravede ancora sulla parete opposta. Sulla parete occidentale si osservano tre protomi a corna lunate in schema sovrapposto e di dimensioni decrescenti verso l’alto; a destra sono duplici corna lunate sovrastate da un motivo a clessidra. Nella parete orientale sono incise una serie di “V” ravvicinate a descrivere uno zig-zag in fila orizzontale. Coassiale all’ingresso è il portello d’accesso alla cella: di pianta trapezoidale, è l’ambiente più vasto dell’ipogeo; aveva funzione cultuale e di disimpegno per i vani secondari. La parete d’ingresso presenta il portello sovrastato all’interno da due ampie corna a fascia presenti, una per parte, anche ai lati: le sovrasta, sotto il soffitto, una fascia di zig-zag a pseudo-rilievo. Nella parete di fondo è una falsa porta sovrapposta a un gradino rilevato: al centro è una fila di chevrons incisi; in alto gli stipiti si fondono con due ampie corna ad ala sovrapposte. Ai lati sono due motivi spiraliformi. Nella parete laterale destra, anch’essa con zoccolo e lesene, si hanno chevrons, denti di lupo, parasta d’angolo fusa a un motivo corniforme a barca, un semicorno a “Z” al centro; gli stessi motivi si ripetono sul lato opposto. Si riconoscono tracce di pittura rossa. Il soffitto reca la rappresentazione del tetto a doppia falda con travetti: il trave principale poggia su due pilastri, risparmiati nella roccia e rastremati verso l’alto, con raffigurazioni corniformi. Alla base dei pilastri si osservano i piedistalli che imitano il basamento lapideo che nelle capanne dei vivi fungeva da rincalzo per i pali che sorreggevano la trabeazione. Costituisce un unicum nella necropoli, ma anche fra le sessanta domus de janas presenti nel territorio, il focolare, circolare, delimitato da un anello rilevato con tre bozze ellittiche disposte a triangolo, scolpito al centro del pavimento della cella principale.

Nei lati brevi di questa si aprono gli ingressi a due gruppi laterali di ambienti: quattro a ovest e cinque a est. Dalla parete est della cella maggiore si apre l’ingresso a una cella sopraelevata che funge da vestibolo interno per tre celle intercomunicanti disposte a ovest e per altri due ambienti secondari in successione scavati a est. Anche sul lato ovest si osserva un vestibolo, dal quale si accede a un vano maggiore, ubicato sulla destra, e a due celle consecutive sulla sinistra.

Bibliografia

- Derudas P.M. 2005, La necropoli di Mesu ' e Montes (Ossi), Sardegna archeologica, Guide e itinerari 35.

- Deudas P.M. 2023, La necropoli di Mesu ' e Montes, Ossi (SS), in G. Tanda, L. Doro, L. Usai, F. Buffoni (eds.), Arte e architettura nella Sardegna preistorica. Le domus de janas (candidatura unesco 2021), Cagliari: 90-99.