Parco dei Petroglifi

Un museo a cielo aperto con incisioni rupestri che raffigurano simboli e scene di vita quotidiana preistorica.

Parco dei Petroglifi

Parco dei Petroglifi

Contatti

Informazioni di accesso

Il parco dei petroglifi è ubicato nella piana di Nurighe, a circa 2 km a sud dal centro di Cheremule. Partendo dal centro abitato si seguono le indicazioni della cartellonistica. L'area archeologica è, inoltre, raggiungibile dalla SS 131: dopo aver imboccato il bivio in direzione Cheremule - Thiesi si prosegue per 2,44 km. Sulla sinistra si trova l'accesso alla strada che costeggia il bosco di Tippiri e si segue per 1 km fino a giungere a un incrocio. Qui si svolta a sinistra e si seguono le indicazioni.

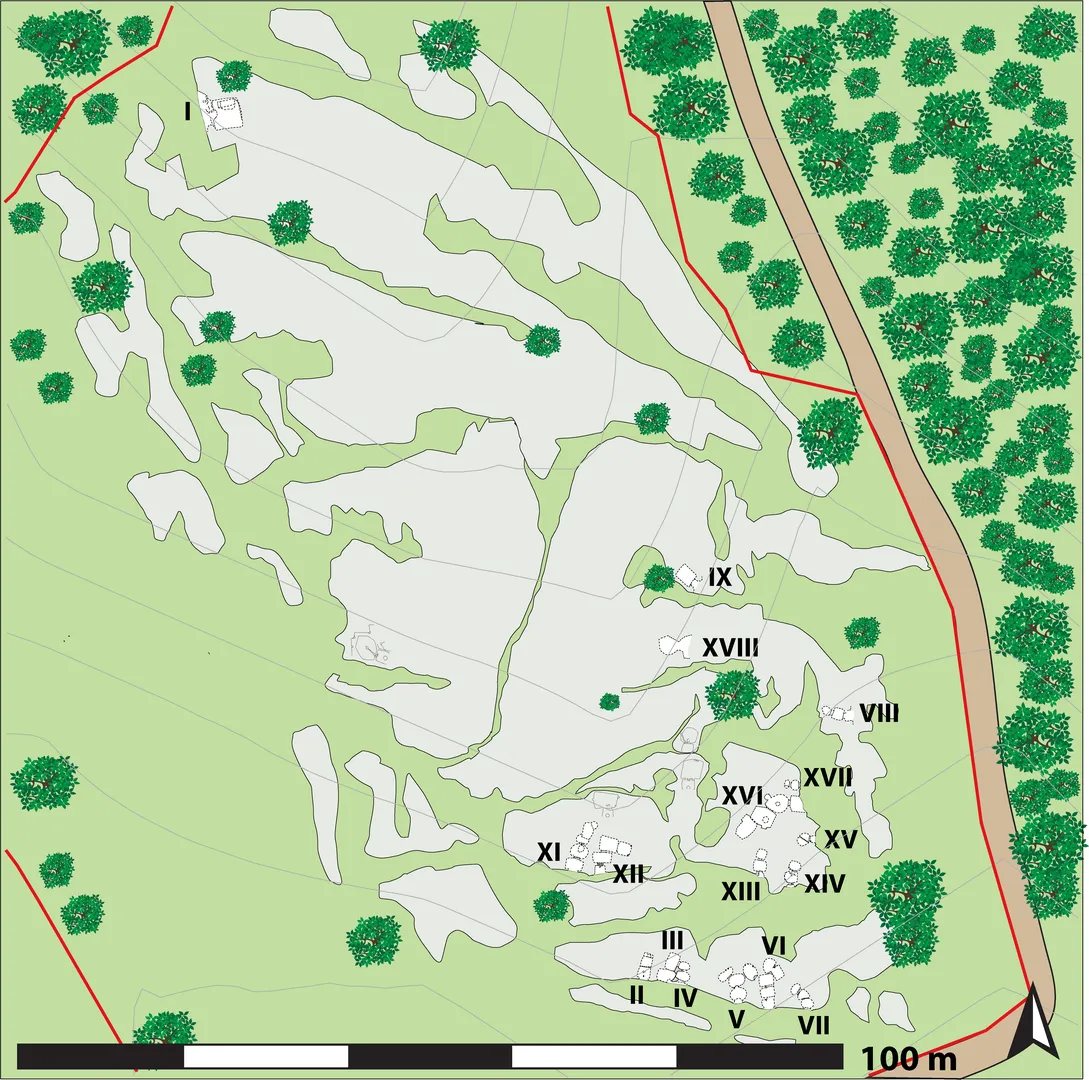

Il Parco, ubicato circa 2 km a sud dal centro di Cheremule, nel suggestivo paesaggio di gariga dei calcari miocenici della piana di Nurighe, nasce nel 2013 e comprende tre nuclei di ipogei: Moseddu, Mattarigotza e Tennero, per un totale di trentasette tombe.

Le prime notizie sugli ipogei vengono fornite da Filippo Vivanet nel 1880. Antonio Taramelli individua il nucleo di Moseddu e ne fa menzione nelle Carte Archeologiche del 1940 indicandolo con il nome di Furrighesu. Gran parte delle tombe non ha restituito alcun deposito archeologico, ma gli sviluppi planimetrici e i quadri tipologici permettono di inserire i primi impianti degli ipogei del Parco tra il IV e il III millennio a.C., mentre le modifiche e i riutilizzi vengono collocati in età romana, bizantina e altomedievale.

La necropoli di Moseddu

Il sito candidato comprende la necropoli di Moseddu (o Museddu), ubicata nella zona settentrionale del parco. Gran parte delle tombe è stata ricavata lungo i versanti meridionale e orientale di un basso bancone calcareo che svetta lievemente sulla pianura circostante, a una quota piuttosto omogenea; tuttavia sono presenti alcuni ipogei in posizione e orientamento anomalo: tra questi, la “Tomba della cava” (Tomba I), che si apre verso sud. La necropoli è formata da 18 ipogei, in gran parte con impianti planimetrici a proiezione orizzontale, nei quali sono presenti un padiglione e la cella principale, talvolta anche un corridoio d’ingresso. Più rari, invece, gli ipogei forniti di celle laterali. La Tomba XV ha una planimetria semplice, con breve dromos e padiglione che immette nell’interno dell’ipogeo. Questo presenta due ambienti suddivisi da un setto rialzato. Il portello, che si apre sul padiglione, è sormontato da un incavo, la cui funzione sembrerebbe quella di alloggiamento di una lastra orizzontale. L’ipogeo, infatti, è inserito nel gruppo di monumenti ipogeico-megalitici. La Tomba XVI, denominata “Sa Presone”, presenta un dromos di 4,80 m, un padiglione, una cella principale e una secondaria. Anche qui compare un incavo al di sopra del portello, ma solo sul lato sinistro; non è pertanto possibile ipotizzarne la funzione. Il portello immette nell’anticella semicircolare nella quale compare il focolare, reso a rilievo. Lungo le pareti è presente una zoccolatura in bassorilievo che prosegue sui lati fino a formare delle lesene. Nello stesso ambiente si apre una nicchia semicircolare il cui portello mostra una cornice con architrave in rilievo. Un altro portello con architrave in rilievo immette nel secondo ambiente, che ha subìto modifiche in età romana e una rifunzionalizzazione per attività vinaria.

Isolata dalle altre, la Tomba I o “Tomba della Cava” venne convertita in cappella sepolcrale in età bizantina o vandalica attraverso l’abbattimento della parete frontale. Sulla parete esterna si osservano dodici figure antropomorfe e tre nicchie poco profonde.

La necropoli di Mattarigotza e di Tennero

Le necropoli di Tennero e di Mattarigotza sono comprese nella buffer zone.

La necropoli di Mattarigotza occupa la parte più meridionale del parco. Gli ipogei mostrano perlopiù impianti planimetrici semplici e almeno due sono monocellulari, preceduti da un padiglione. La Tomba II, più complessa, mostra una planimetria a “T”, con dromos, anticella, cella principale rettangolare e due celle secondarie speculari che si aprono sui lati di quest’ultima. L’ipogeo, come altri della stessa necropoli, conserva alcuni elementi architettonici: si rilevano almeno quattro portelli con architrave in rilievo. Sulla parete della cella principale dell’ipogeo V compaiono due bucrani eseguiti con tecniche differenti.

La necropoli di Tennero, a sud della precedente, conta nove ipogei, quasi tutti con schemi planimetrici semplici e a sviluppo orizzontale. Tra questi spicca la Tomba Branca (Tomba X), che presenta una struttura architettonica semplice, con un unico ambiente preceduto da un dromos che termina con un padiglione. Proprio sulle pareti del padiglione è ancora parzialmente apprezzabile La serie di petroglifi antropomorfi, realizzati a martellina diretta, eponima del Parco. Sulla parete sinistra sono visibili sei figure, mentre su quella destra se ne contano almeno otto. Sulla parete frontale, a destra del portello residuo, ne compaiono almeno altre sei. Purtroppo il monumento è privo della copertura; la porzione di parete a sinistra del portello, sulla quale è probabile che vi fossero ulteriori incisioni, non si è conservata. La maggior parte mostra attributi maschili; le braccia sono estese verso l’alto, in atteggiamento orante. Solo in un caso alcuni autori riconoscono un antropomorfo con una disposizione “capovolta”, a simboleggiare il mondo “capovolto” dell’aldilà. Contu ravvedeva nelle scene con figure raggruppate la rappresentazione di danze o acrobazie rituali legate al mondo dei defunti. Nel raggruppamento a destra del portello è possibile osservare due antropomorfi sovrapposti, in cui quello più in basso pare sorreggere quello più in alto nel corso di un atto acrobatico.

Bibliografia

- De Martini M.G. 2023, Il Parco dei petroglifi, in G. Tanda, L. Doro, L. Usai, F. Buffoni (eds.), Arte e architettura nella Sardegna preistorica. Le domus de janas (candidatura unesco 2021), Cagliari: 158-163.