Riparo di Luzzanas

Una cavità naturale usata come rifugio e luogo di culto nel Neolitico, arricchita da pitture rupestri e testimonianze di vita preistorica.

Riparo di Luzzanas

Riparo di Luzzanas

Contatti

Informazioni di accesso

Percorrere in auto la strada statale Sassari-Olbia, entrare a sinistra nella strada per Martis, superare il villaggio di Sant'Antioco e la traversa a sinistra che conduce alla chiesa, quindi girare immediatamente a sinistra e percorrere il sentiero fino al cancello della proprietà Pala, proseguire infine fino ai capannoni, presso cui è ubicato il riparo, lungo il ciglione che sovrasta la chiesa.

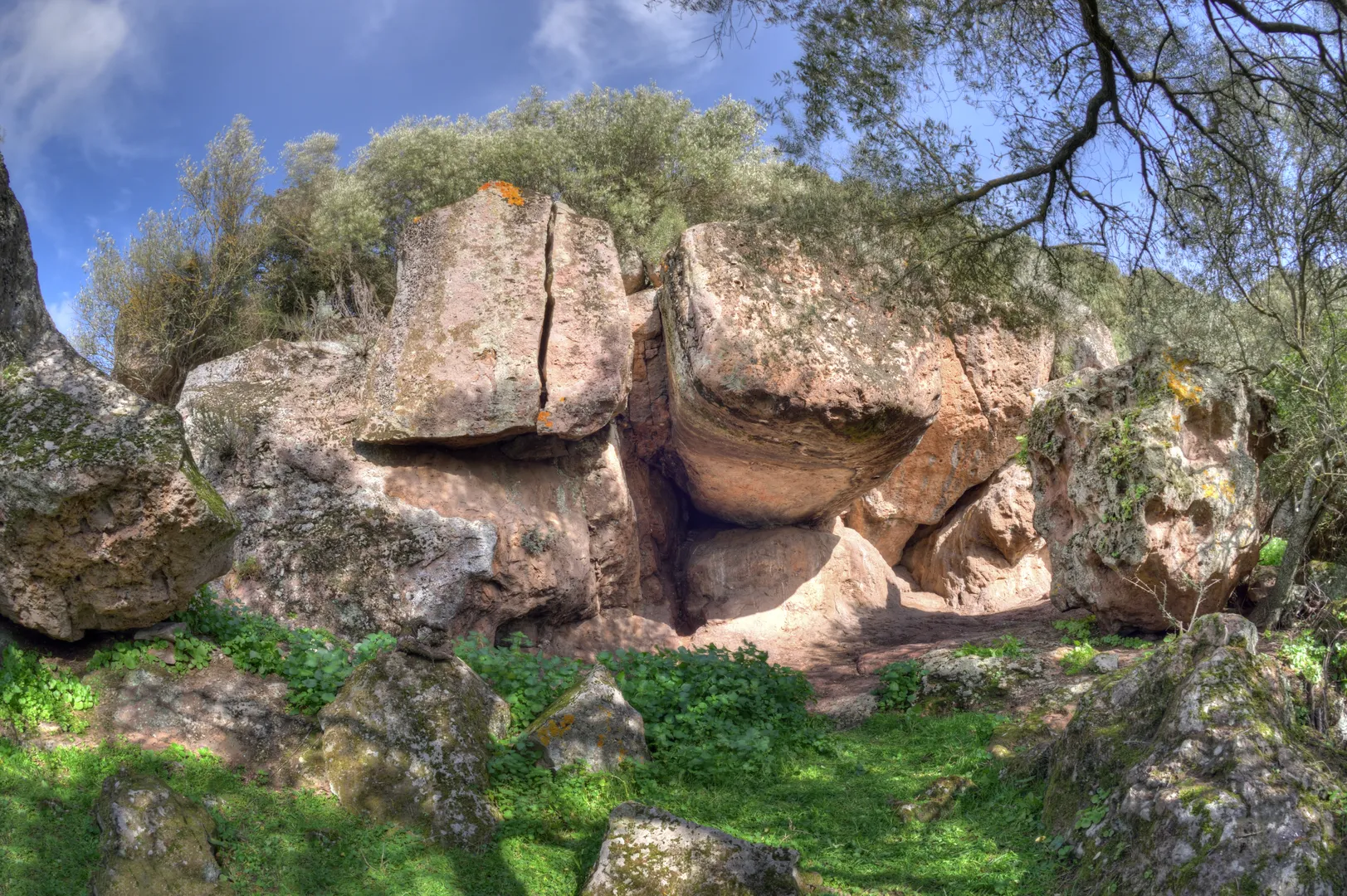

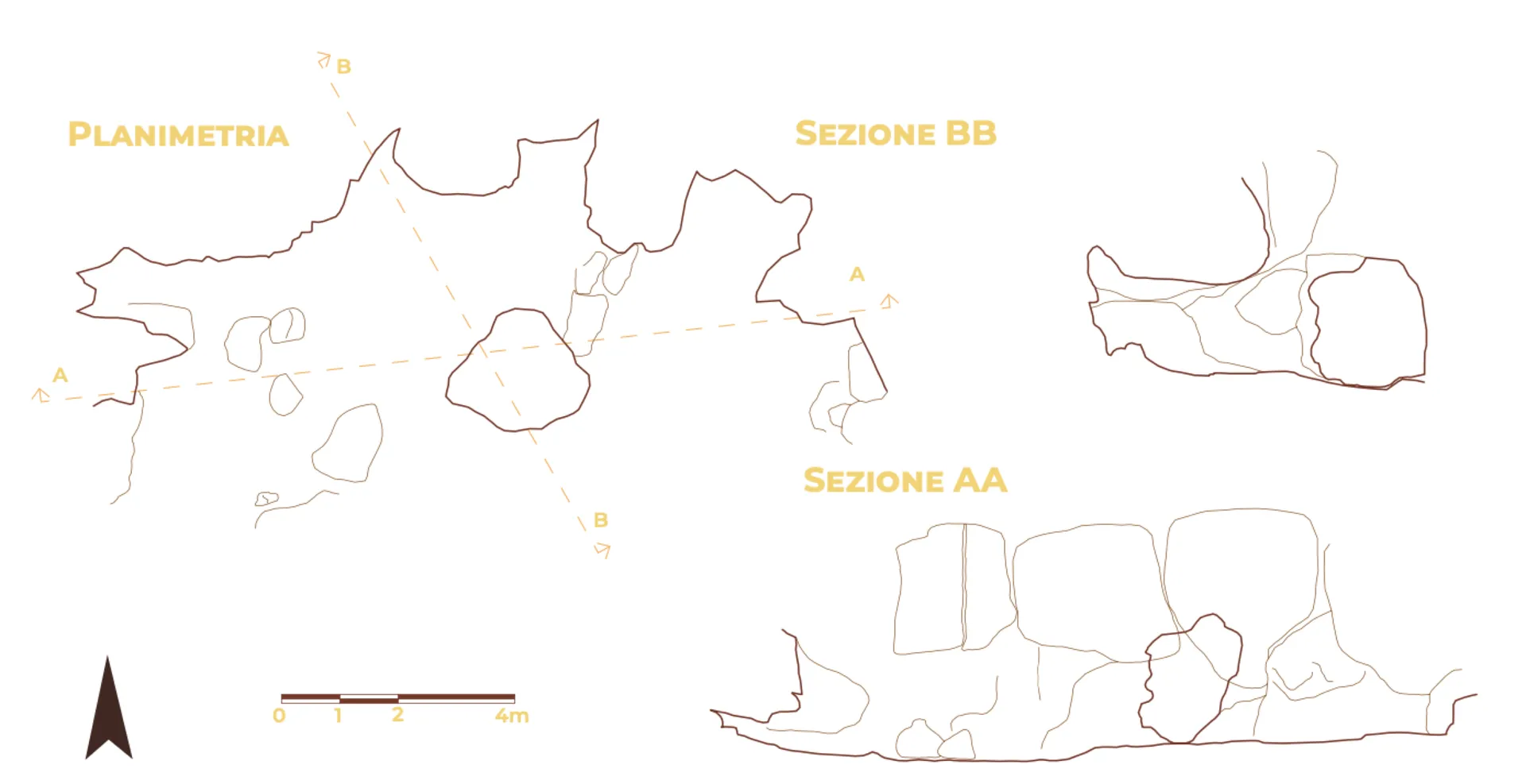

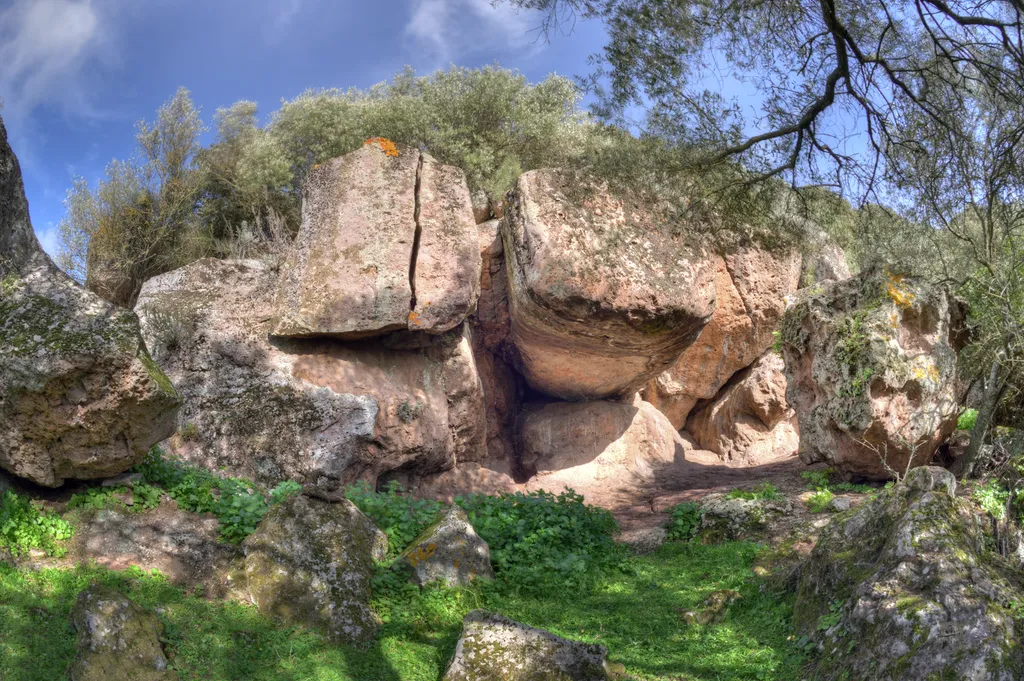

Il riparo è situato in agro di Ozieri lungo un sentiero di transumanza che conduce al golfo dell’Asinara e domina una pianura alluvionale, segnata dalla confluenza del Rio Mannu con il Rio de sa Costa, favorevole all’insorgenza dell’economia produttiva e all’insediamento umano preistorico in età neolitica ed eneolitica. La cavità (largh. 5,60 m, alt. 3,40 m), si apre verso SE su un costone trachitico che sovrasta il lato orientale della chiesa di Sant’Antioco di Bisarcio.

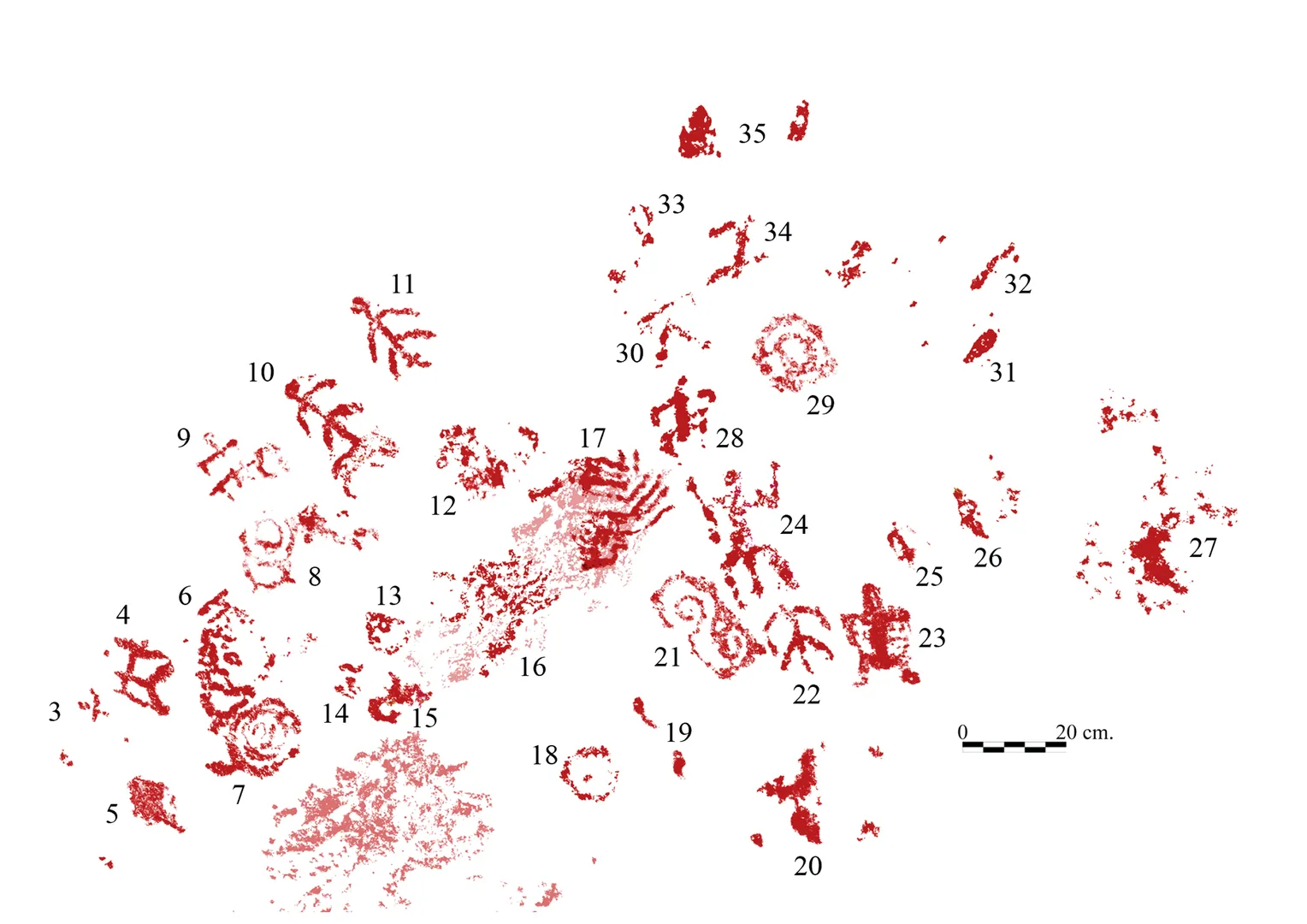

Nel 1988, il riparo venne segnalato al Museo civico archeologico di Ozieri da Pietro Pala, proprietario del terreno. La prima edizione si deve a Paola Basoli (1989), che ha poi approfondito l’analisi della composizione pittorica e pubblicato i risultati (1992). L’elaborazione ottenuta tramite software Dstretch ha consentito l’individuazione di ulteriori motivi, per un totale di trentasei, quasi non più leggibili a occhio nudo, dati alle stampe da Liliana Spanedda (2017).

Il riparo è particolarmente rilevante per la sua decorazione pittorica. A Luzzanas l’artista ha raffigurato una parata di uomini, animali, piante, elementi cosmologici e cultuali. Il repertorio figurativo si inserisce nella corrente culturale dell’arte schematica franco-iberica, diffusa sulle coste e sulle isole del Mediterraneo fra le fasi finali del Neolitico e quelle iniziali della età del Rame, attestata in Sardegna in vasi e supporti di vario tipo: grotte, ipogei, menhir, lastre, sepolture megalitiche e rocce.

La composizione occupa per la maggior parte il riquadro di una parete di circa 2x1 m ed è costituita da 36 motivi figurativi dipinti con l’ocra, alcuni dei quali si trovano nei contigui pannelli sinistro (motivi 1-2) e destro (motivo 36). Compaiono tredici antropomorfi, più o meno completi, in raggruppamenti di due o tre, in cui è rappresentato in modo schematico un tipo umano variamente articolato con braccia e gambe arcuate o angolari, testa e sesso; talvolta con gambe divaricate (4-30); talvolta con mani e piedi (24-23); talvolta in forme corpose (28-23); talvolta armati (4-24); associato a cavalcature (9-10). Spicca l’antropomorfo 24, di forme più corpose degli altri, in posizione centrale e nell’atteggiamento dell’orante che tiene in entrambe le mani armi o insegne di potere.

Vi sono poi motivi a cerchio con punto centrale (18); a cerchio radiato (1) e a cerchi multipli radiati (7); a duplice spirale corrente (21); motivi ramiformi (16-17); motivi cruciformi (3-11); un idolo a occhi (36).

Il sistema di comunicazione adottato evidenzia una società complessa e articolata nei ruoli gerarchici e i valori identitari in cui si riconosce. Questi elementi inquadrano il riparo in un modello sociale delineato e condiviso dagli studiosi per l’età del Rame, che conserva l’eco del passato ma afferma il nuovo.

Bibliografia

- Basoli P. 2023, Il riparo di Luzzanas, Ozieri (SS), in G. Tanda, L. Doro, L. Usai, F. Buffoni (eds.), Arte e architettura nella Sardegna preistorica. Le domus de janas (candidatura unesco 2021), Cagliari: 168-171.