Necropoli di Sant'Andrea Priu

Una delle necropoli più monumentali della Sardegna, con domus de janas di grandi dimensioni e ambienti riccamente decorati.

-necropoli-di-Sant_-Andrea-Priu.CepOTTcP_ZnyPlz.webp)

Necropoli di Sant'Andrea Priu

Necropoli di Sant'Andrea Priu

Contatti

Informazioni di accesso

Dall'abitato di Bonorva prendere la strada per Bono e percorrerla per circa 6 km, quindi svoltare a destra in una strada asfaltata che conduce alla chiesa campestre di Santa Lucia. Superarla e proseguire per altri 500 m circa fino a raggiungere, sulla sinistra della strada, l'area recintata della necropoli.

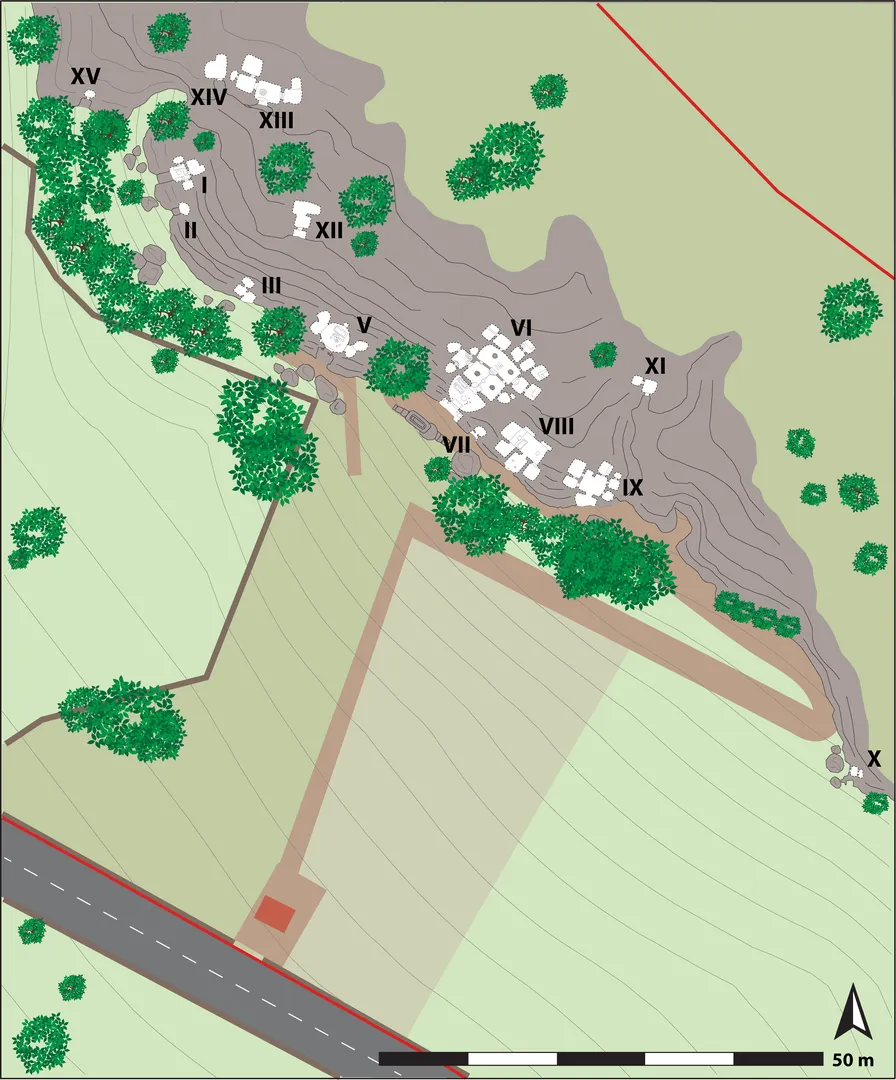

La necropoli è ubicata in un contesto ambientale in cui l’attività umana non ha quasi intaccato il paesaggio naturale. Si trova ai piedi del costone che delimita il pianoro della Campeda, la collina di Mariani, che si apre verso la regione del Goceano e la piana fertile e ricca d’acqua di Santa Lucia. È costituita da 15 tombe, quasi tutte di schema pluricellulare, escavate sulla parete verticale di un affioramento di ignimbriti alto circa 10 m e orientato a Sud. L’erosione del fronte roccioso ha determinato distacchi di porzione di roccia, perciò attualmente gli ingressi di alcune tombe sono elevati rispetto al piano di campagna.

La trasformazione della Tomba del Capo (VI) in chiesa rupestre ha fatto sì che il sito venisse citato già in un manoscritto dell’XI-XII secolo. La prima, sommaria, descrizione della medesima tomba si ha solo nel 1834, a opera di Vittorio Angius, nel dizionario del Casalis. Nel 1916 Antonio Taramelli diresse i primi scavi nel sito. Le tombe più grandi della necropoli sono state svuotate dell’originario deposito probabilmente già in epoca romana; le altre tombe hanno restituito pochi materiali archeologici, che indicano la realizzazione degli ipogei nel Neolitico recente (cultura di Ozieri) e un loro utilizzo almeno fino alla fase Campaniforme.

Nel settore occidentale della necropoli sono situate le Tombe I, II, III, IV. Sono tombe semplici, prive di elementi decorativi, tranne la Tomba I, che conserva al centro del piano pavimentale della cella principale un focolare in rilevo con coppella. Nello stesso ambiente si trovano tre tombe a fossa è dovuta al riutilizzo dell’ipogeo in epoca altomedievale. Fino agli anni Settanta, era ancora visibile un’altra tomba, da cui proviene un focolare, ora conservato al Museo Nazionale di Sassari.

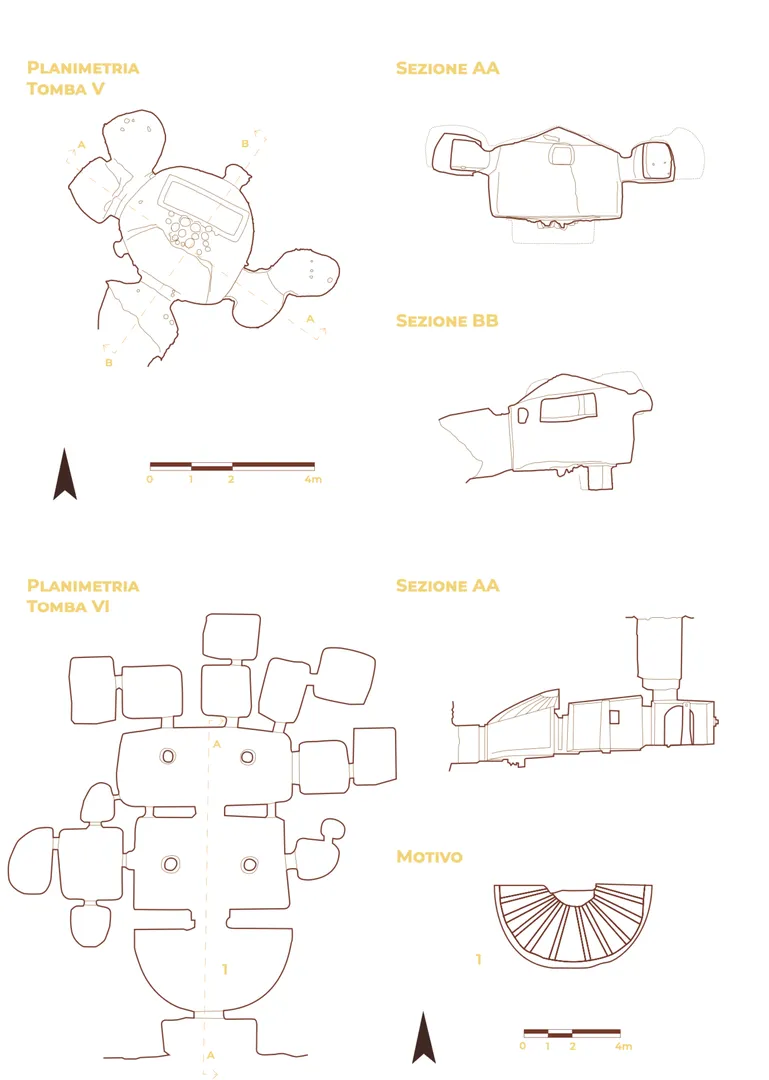

Nella parte centrale del costone sono ubicate le tre tombe monumentali: la Tomba a Capanna, Tomba del Capo e Tomba a Camera. La Tomba a Capanna (Tomba V) presenta un solo vano circolare preceduto da un atrio coperto. Il vano è ricco di simbolismi: numerose coppelle sono ricavate sul piano pavimentale e sul soffitto si imposta il tetto conico, reso come una raggiera di solchi incisi a rappresentare in negativo i pali della copertura. Le due nicchie aperte sulla parete della camera e la fossa scavata sul pavimento sono state ricavate in epoca romana. La tomba era originariamente accessibile da una scala escavata nella roccia.

La più conosciuta è la Tomba del Capo (VI), il cui ingresso era costituito da una scala, che oggi si conserva su un grande masso di fronte all’ipogeo. La planimetria è articolata in diciotto vani di cui tre ampi e disposti lungo l’asse centrale; gli altri ambienti sono piccole celle distribuite attorno al nucleo principale. La planimetria originaria ha subito modifiche in età paleocristiana, bizantina e medievale, quando il monumento venne usato per il culto cristiano. Non si conosce l’originario sviluppo della Tomba VII; per la Tomba a Camera (VIII) si rimanda alla descrizione di dettaglio. La Tomba IX è ubicata nella parte orientale del fronte roccioso e ripete lo schema, semplificato, della Tomba del Capo.

Isolata, rispetto alle precedenti, è la Tomba X, in gran parte perduta a causa dell’attività di cava. Nel pianoro sovrastante si trova la Tomba XI, composta da due ambienti il cui soffitto non si è conservato.

A breve distanza dal ciglio del pianoro si erge una singolare rupe traforata, a forma di quadrupede, della quale è difficile cogliere il significato. Secondo Taramelli è una tomba ipogeica le cui pareti sono state sfondate in tempi più o meno lontani. Ma la somiglianza con la raffigurazione di un toro, privo della testa, rende molto suggestiva l’ipotesi che si tratti di una vera e propria scultura.

A nord di questa singolare roccia si trovano due ipogei: la Tomba XIII, composta da una camera rettangolare nella quale si aprono due portelli che introducono a cellette laterali. La camera centrale conserva un focolare, risparmiato sul pavimento, con anello in rilievo e coppella centrale.

La Tomba XIV è costituita da un dromos e un unico ambiente che si allarga in una nicchia sulla sinistra. Ubicata ai limiti occidentali del pianoro, la Tomba XV conserva un’anticella che introduce in un ambiente a forno.

Ai piedi della necropoli sono visibili i resti di strutture abitative e di un edificio termale di età romana. L’area funeraria romana si estendeva sino alla vicina chiesa di Santa Lucia, di origine medievale ma più volte rimaneggiata.

Tomba a Camera (VIII)

Originariamente si accedeva alla tomba tramite una scalinata, ma attualmente l’accesso avviene da un’anticella quadrangolare sulla quale si aprono due finestrelle realizzate in epoca storica. Sugli stipiti si osservano ancora tracce di pittura rossa, mentre il pavimento conserva diverse coppelle. L’anticella comunica con un ambiente rettangolare più ampio (4,70 x 3,05 m), coperto da un soffitto a doppio spiovente sostenuto da pilastri risparmiati nella roccia. Il pilastro a destra dell’ingresso raggiunge, rastremandosi, il soffitto all’altezza di 2,10 m, mentre l’altro è alto 1,40 m poiché parte da un gradone, rialzato dal piano del vano, che occupa tutto il lato corto a sinistra. Alla fase di riuso tardoromano è riferibile la tomba a fossa scavata nel piano pavimentale, mentre di epoca più tarda sono i loculi scavati nella parete che fronteggia l’ingresso. Sul lato lungo della cella, ai lati dell’ingresso, attraverso due portelli si accede a due celle quadrangolari con piano di pavimento di circa 75 cm più in alto rispetto a quello della cella principale e un’altezza molto ridotta. Sul lato corto a sinistra, oltre al già ricordato gradone, è scavata un’altra bassa cella a pianta rettangolare analoga alle altre due, anche per l’altezza piuttosto modesta. Il vano principale presenta la riproduzione di un soffitto a doppio spiovente con una serie di travetti paralleli che si dipartono dal trave di colmo.

Le caratteristiche planimetriche e i motivi decorativi descritti rientrano negli schemi noti in altri contesti sardi: colpisce, tuttavia, la mancanza di motivi simbolici, quali corna e spirali, presenti nelle tombe più elaborate della vicina necropoli di Sa Pala Larga, e la frequenza di rappresentazioni architettoniche, in particolare la riproduzione del tetto in ben tre varianti. Il focolare è riprodotto in tre ipogei (Tombe I, XIII e una tomba sconosciuta, forse la X, ora quasi non più leggibile) mentre coppelle sono ricavate nel pavimento, in due casi raggruppate all’interno di un cerchio (Tombe VI e IX).

Bibliografia

- Caprara R. 1986, La necropoli di S.Andrea Priu, Sardegna archeologica, Guide e itinerari 3.

- Usai L. 2023, la necropoli di Sant'Andrea Priu, Bonorva (SS), in G. Tanda, L. Doro, L. Usai, F. Buffoni (eds.), Arte e architettura nella Sardegna preistorica. Le domus de janas (candidatura unesco 2021), Cagliari: 172-179.

-necropoli-di-Sant_-Andrea-Priu.CepOTTcP_Z7VHCf.webp)