Necropoli di Sa Pala Larga

Ampie camere funerarie scavate nella roccia basaltica, con tracce di pitture parietali e incisioni simboliche.

Necropoli di Sa Pala Larga

Necropoli di Sa Pala Larga

Informazioni di accesso

La necropoli di Sa Pala Larga o Aidu 'e Santos (ovvero “passaggio delle anime”), a circa 8 km dal centro abitato di Bonorva, è ubicata sul versante sud-occidentale del rilievo omonimo, a circa 600 m s.l.m., all'interno del Parco di Mariani. Si raggiunge percorrendo la strada per la tenuta di caccia che fece costruire Margherita di Savoia, oggi presidio dell'Agenzia regionale Forestas. Da qui, lungo una strada sterrata che si inerpica sulla montagna, si raggiungono gli ipogei.

Nota anche come Aidu ‘e Santos, a circa 8 km dal centro abitato di Bonorva, è ubicata sul versante sud-occidentale del rilievo omonimo, a circa 600 m s.l.m., all’interno del parco naturalistico di Mariani.

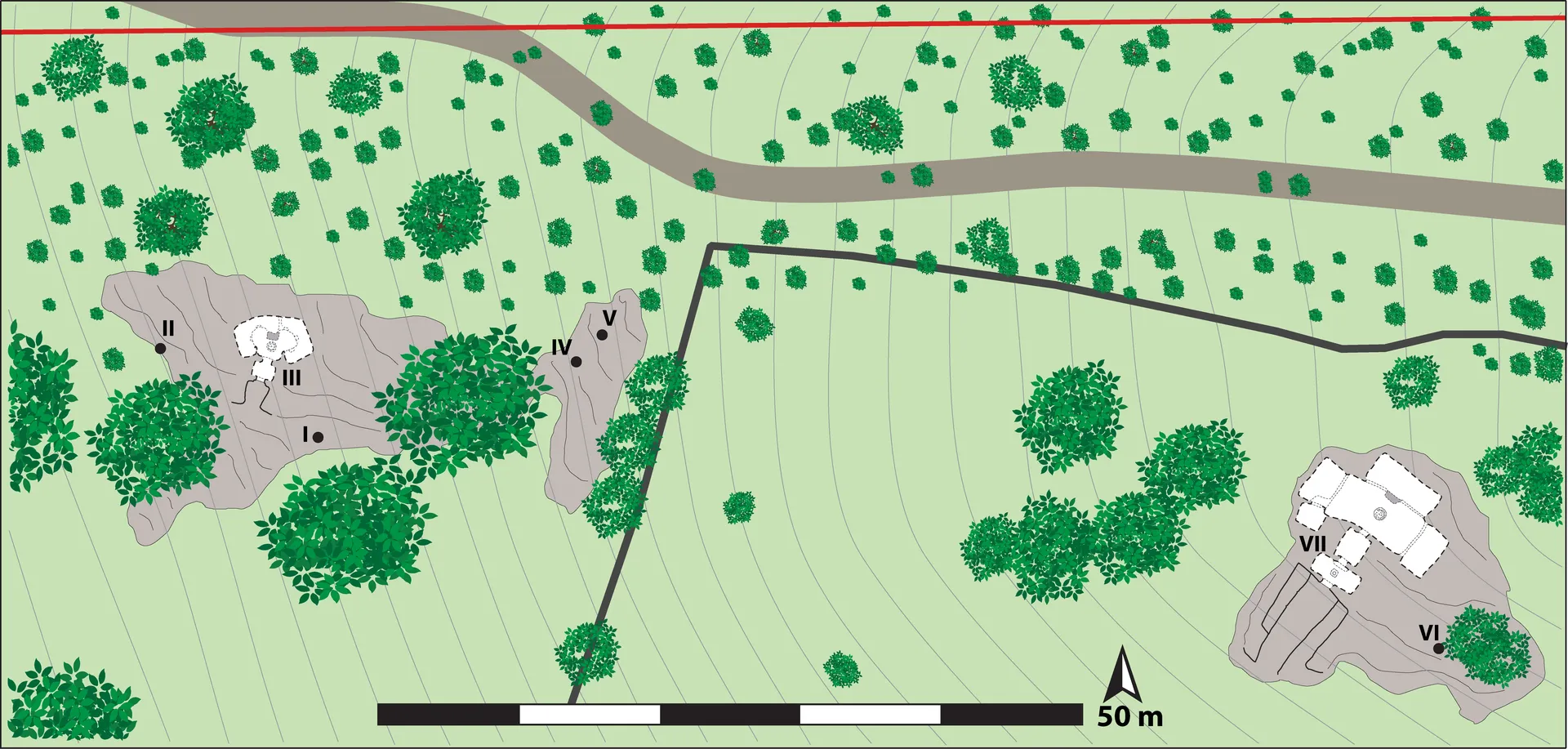

Il primo nucleo della necropoli, comprendente cinque tombe, venne segnalato negli anni Novanta da Antonietta Boninu e Maria Solinas. Tra il 2007 e il 2008, durante le indagini archeologiche svolte in collaborazione tra la Soprintendenza e l’Università di Roma, vennero individuate le Tombe VI e VII, scavate nel 2008. Sulla base dei materiali archeologici recuperati in fase di scavo, la realizzazione delle tombe della necropoli si può far risalire alla cultura di Ozieri.

Ad oggi si conoscono undici tombe, ma non si può escludere la presenza di altri ipogei. Finora sono state indagate sette sepolture, quelle nella parte nord del costone roccioso, e non tutte completamente (ancora in buona parte da indagare è la Tomba IV o Tomba delle Lucerne). Quattro tombe, individuate sull’altro lato del valico, sono in parte occultate dalla vegetazione.

Tra i due gruppi di ipogei sono presenti un menhir e la cava dalla quale è stata presumibilmente prelevata l’ocra usata per dipingere gli ipogei.

Nel sito sono visibili una serie di canalette che creano un sofisticato sistema di protezione dei vani interni consentendo il corretto deflusso delle acque meteoriche.

La Tomba I

Gli scavi hanno permesso di portare alla luce diversi ambienti: il dromos monumentale, corredato da una serie di coppelle votive, e l’anticella, con un ricchissimo apparato decorativo costituito da grandi spirali in altorilievo sui lati est e ovest, decorazioni dipinte e una coppella nella parte mediana. Nell’anticella è stato confermato un riutilizzo in piena età storica, attestato fra l’altro da due decorazioni sovradipinte alle pitture rosse del Neolitico, con probabili figure di volatili e altri motivi ondulati. La cella principale imita l’interno di una capanna con copertura a doppio spiovente. Dalla trave centrale, scolpita, si dipartono i travetti laterali che si presentano disassati tra loro, si tratta di uno schema che non trova finora confronti. Al centro del vano, il pilastro presenta sul lato frontale e su quello destro due protomi taurine triangolari scolpite e dipinte, una dotata di occhio. Alla base del pilastro è scolpito il focolare, realizzato con cerchi concentrici in altorilievo e con coppella centrale. A destra dell’accesso è realizzato un letto funerario appoggiato alla parete, a tutto tondo e con elementi in rilievo che sembrano riprodurre la struttura lignea. Ricche decorazioni scolpite, incise e dipinte contraddistinguono tutte le pareti di questo vano e di alcuni degli altri sei ambienti sussidiari. Oltre a una falsa porta sormontata da protomi a barca si segnalano teorie di spirali incise e motivi a zig-zag o denti di lupo, elementi che talvolta “tagliano” motivi precedenti, rivelando che le decorazioni sono state realizzate in diverse fasi. Un motivo decorativo a spirale analogo a quello della Tomba I è stato individuato in una delle cellette laterali della Tomba II, ubicata nell’area occidentale della necropoli.

La Tomba VII

È costituita da un lungo dromos e da tre celle in asse, l’ultima delle quali particolarmente ampia; a questa sono collegati quattro vani disposti a raggiera. Il dromos è composto da una corsia centrale e due banconi laterali sopraelevati. Da esso si accede a un vano rettangolare (vano 0) in origine voltato; attualmente la volta si conserva solo nell’angolo NE. Sul lato nord, al centro, si apre l’accesso a una seconda anticella, caratterizzato dalla presenza di un gradino alto 30 cm rispetto al pavimento e dall’incasso per il portello di chiusura, risparmiato nella roccia e ben sagomato. Al centro del vano si conserva una fossetta quadrangolare con una coppella circolare all’interno, forse rappresentazione di un focolare. In corrispondenza dell’angolo SW, all’esterno del perimetro della tomba si conserva parte di una celletta sopraelevata a pianta ellittica. In asse con questo vano si apre la seconda anticella di pianta rettangolare (vano 1); sulle pareti brevi si aprono gli accessi ai vani 0 e 2. Il terzo ambiente (vano 2) è separato dalla cella precedente da un gradino e il suo pavimento è più basso di 25 cm; ha pianta rettangolare irregolare, con i lati lunghi orientati in senso EW. Sulla parete nord è presente un pilastro risparmiato nella roccia, mentre nel pavimento vi è un focolare reso con due cerchi concentrici in rilievo e coppella centrale. Sul lato ovest della cella principale si apre un vano rettangolare (3), sopraelevato rispetto al pavimento della cella. Un vano di pianta rettangolare (4) si apre sul lato lungo della cella principale ed è separato da questa da una doppia apertura inframezzata dal pilastro già descritto; questo vano presenta fra la parete est e ovest una asimmetria che si nota soprattutto nella differente lavorazione del pavimento. Sulla parete est della cella principale si apre un altro vano rettangolare a sua volta comunicante con un vano più piccolo (5-6).

La tomba presenta elementi architettonici e simbolici e largo uso del colore rosso per sottolineare i motivi in rilievo o per realizzare raffigurazioni artistiche. Nella parete nord del dromos, vicino all’accesso all’anticella, si conserva parte della decorazione con cornici a rilievo. Tutte le quattro pareti della prima anticella sono riquadrate da cornici in rilievo che conservano in parte l’originaria copertura di pittura rossa. Anche le quattro pareti della seconda anticella sono riquadrate da una cornice ben conservata; tutte le cornici e lo zoccolo sono coperte da pittura rossa. Il riquadro interno è coperto da intonaco biancastro e su una parete si conservano tracce di motivi a spirale in rosso.

La riproduzione di elementi architettonici più significativi si riscontra nella cella principale. Qui, oltre al focolare, è rappresentato nel soffitto un tetto a doppio spiovente con trave centrale e dieci coppie di travetti che si dipartono da questa, realizzato in rilievo asportando la roccia in corrispondenza degli interassi. Anche il soffitto era dipinto con intonaco bianco e pittura rossa, colorazione oggi non del tutto apprezzabile a causa di alterazioni microclimatiche. Nella parete nord, sul pilastro, si conservano tracce di motivi a spirale ricorrenti dipinti in rosso. Nella parete meridionale ai lati del portello d’accesso sono scolpiti in rilievo motivi corniformi stilizzati, due per parte.

Nella cella 3 le pareti nord, est e sud del vano sono riquadrate da fasce di pittura rossa e all’interno presentano una straordinaria decorazione a motivi spiraliformi campiti in rosso su uno strato di intonaco bianco. Sulla parete est il margine superiore è delimitato da due fasce dentellate di colore nero affrontate lasciando libero uno spazio centrale. Il soffitto presenta tre fasce a profilo corniforme con gli angoli arrotondati, campite in nero su bianco; qualche traccia di colore nero su fondo bianco fa presumere che il tetto avesse una decorazione a scacchiera in bianco e nero.

La cella 4 è decorata da fasce di colore rosso su intonaco bianco. Il soffitto è interamente occupato da una decorazione con motivo a scacchiera realizzato con rettangoli campiti di nero su intonaco bianco. Anche i vani 5 e 6 conservano tracce di intonaco bianco e pittura rossa.

Bibliografia

- Campus F., Canu N., Usai L. 2023, La necropoli di Sa Pala Larga, Bonorva (SS), in G. Tanda, L. Doro, L. Usai, F. Buffoni (eds.), Arte e architettura nella Sardegna preistorica. Le domus de janas (candidatura unesco 2021), Cagliari: 180-187.