Necropoli di Iloi - Ispiluncas

Tombe ipogeiche scavate nella roccia calcarea con decorazioni simboliche, testimoni della spiritualità delle comunità prenuragiche.

Necropoli di Ispiluncas

Necropoli di Ispiluncas

Contatti

Informazioni di accesso

Dalla SS 131 Diramazione Centrale Nuorese si imbocca l'uscita Sedilo S, sino ad un incrocio dove occorre pren¬dere la seconda strada sulla sinistra, in asse con l'ingresso al centro abitato, al cui inizio è presente un cartello segnaletico per il nuraghe di Iloi.

Seguendo questa strada di penetrazione agraria, si giungerà ad un piccolo spiazzo utilizzabile come parcheggio, a sinistra del quale si trova il sentiero, percorribile a piedi e lastricato per gran parte del suo percorso, che dopo un tratto in discesa in direzione SE svolta verso sinistra e quindi di nuovo verso SE dove prosegue parallelo al fronte di roccia tufacea in cui si aprono le tombe.

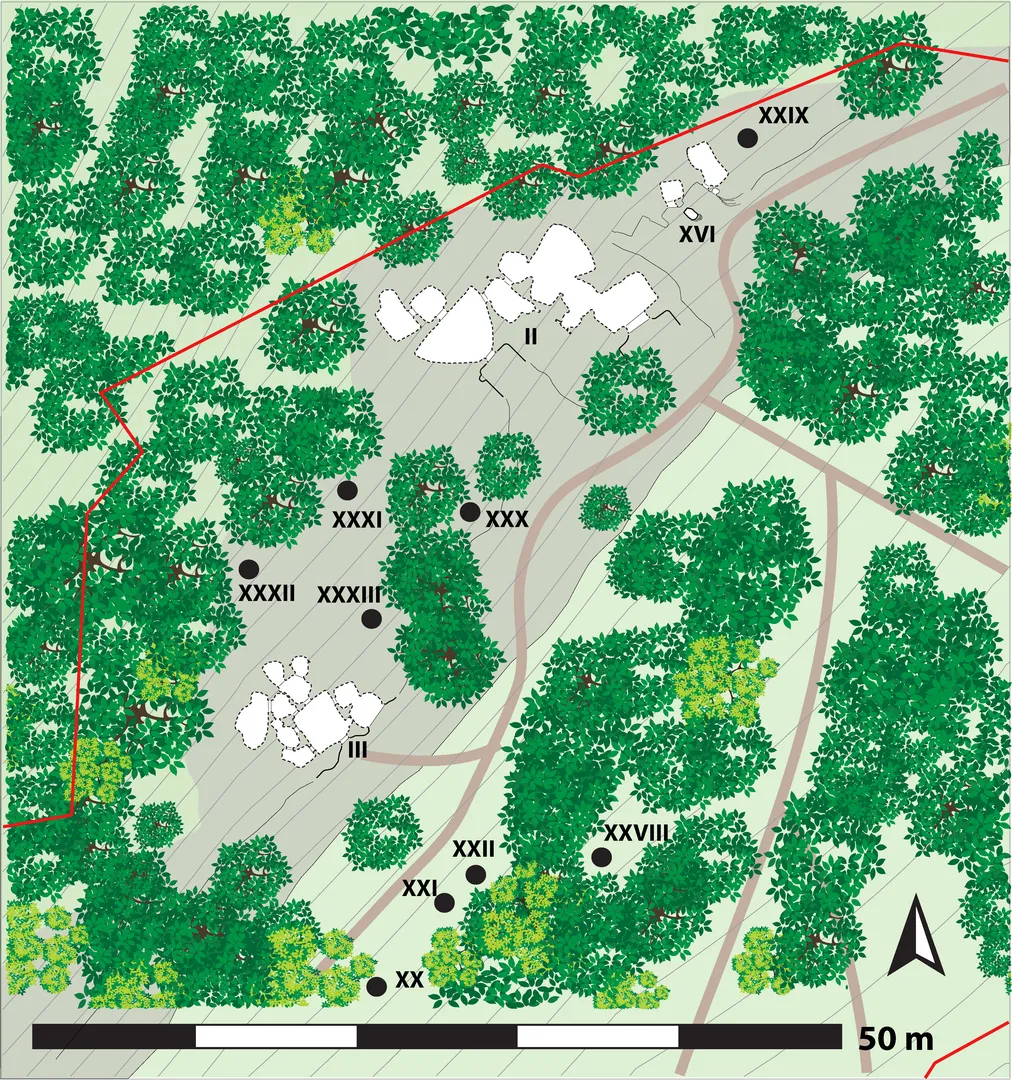

La vasta necropoli ipogea è stata escavata seguendo il banco roccioso affiorante del ciglione tufaceo che costituisce l’alto e medio versante dell’altopiano. È costituita da circa trentasei grotticelle di differente ampiezza e tipo, disposte secondo due raggruppamenti principali, uno a S, l’altro a NE, distanti fra loro poco più di 200 m, per uno sviluppo complessivo totale di circa 460 m, mentre un piccolo insieme si pone in posizione intermedia.

La località è menzionata nel Dizionario di Vittorio Angius (1849) e nella carta archeologica di Antonio Taramelli (1940) dove «numerose tombe» sono segnalate con la denominazione di “Sas Percas de Iloi”. La Tomba I viene pubblicata nel 1970 da Carlo Maxia. L’edizione delle ricerche degli anni Novanta (1996) ha consentito di illustrare un numeroso raggruppamento di domus de janas. Lo scavo delle Tombe II e III ha permesso di mettere in luce ambienti obliterati e di recuperare una grande quantità di materiali, perlopiù ceramici, utili alla ricostruzione delle fasi di utilizzo dei sepolcri, in uso dal Neolitico recente al Medioevo.

Gli ipogei della necropoli presentano sia tipi planimetrici molto semplici (monocellulari e bicellulari), sia schemi planimetrici più complessi, in cui si osservano fino a dodici (Tomba I) e tredici ambienti (Tombe II e III) comunicanti tra loro. Le piante delle celle sono in genere quadrangolari, ma nelle Tombe 1, 2, 12 si osserva un’ampia anticella di pianta semicircolare con tetto a spiovente che richiama in maniera puntuale i moduli architettonici dell’abitato di Serra Linta. La consuetudine di riprodurre nella sepoltura le forme, gli schemi e i particolari dell’architettura civile è documentata anche dalla presenza diffusa di elementi quali le nicchie ricavate nelle pareti, le lesene, le cornici che riquadrano i portelli d’ingresso, le scanalature riproducenti i travetti (Tomba 1) o la trave centrale (Tomba 2) della copertura a capanna, i setti divisori in rilievo sul pavimento. Negli ipogei 3 e 7 è presente il soffitto di Tipo I Tanda (2021), nella varietà senza segni magico-rituali; nella Tomba 3 è presente anche un soffitto di Tipo III Tanda (2015).

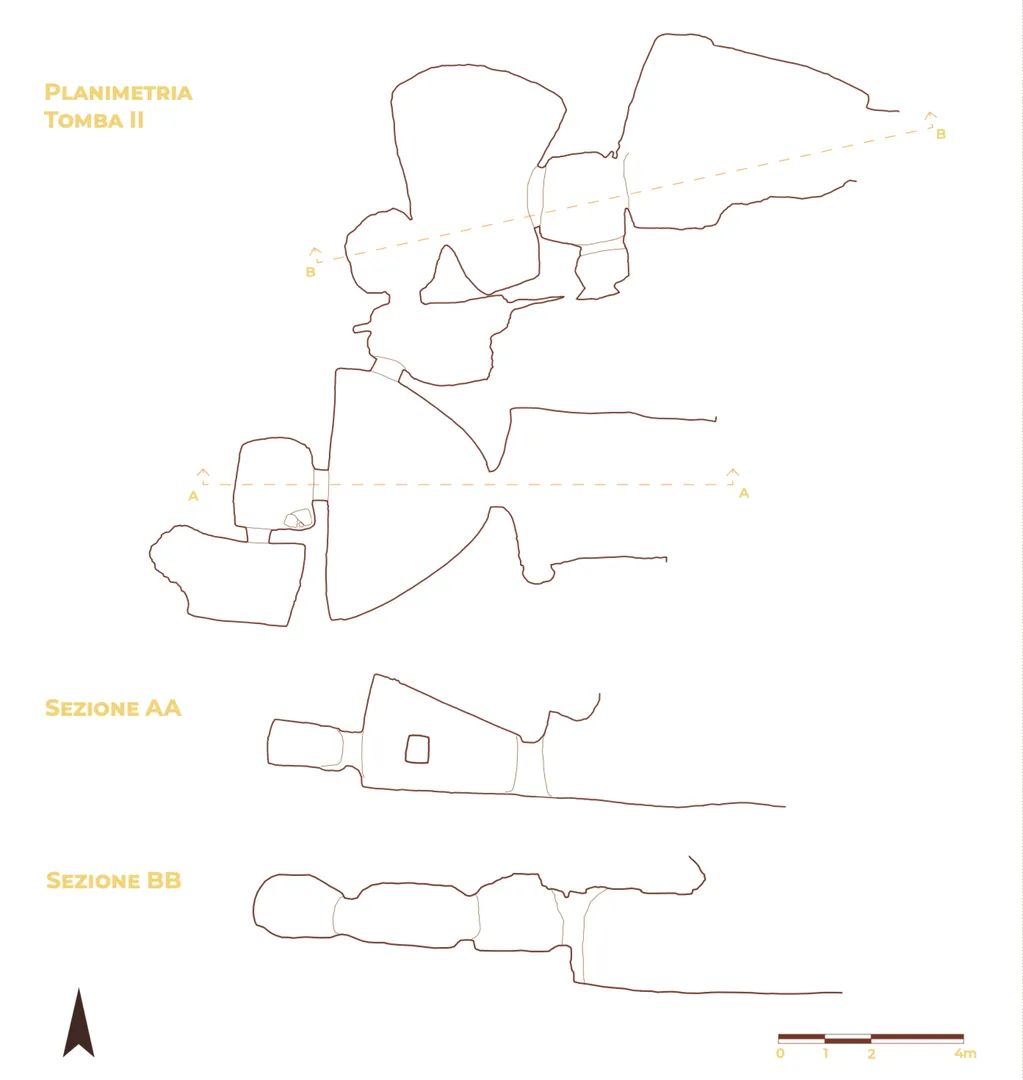

La Tomba II

Lo scavo ha rivelato la lunga durata dell’utilizzo dell’ipogeo ricostruita attraverso il recupero di materiali riferibili agli aspetti culturali di Ozieri, Filigosa, Monte Claro, Campaniforme, Bonnanaro e alle fasi del Bronzo medio iniziale, Bronzo finale/prima età del Ferro e Altomedievale. Due le datazioni radiometriche, una dal dromos ottenuta da carboni all’interno dell’US 36 (3088-2586 BC) e riferibile a Filigosa, l’altra ricavata dai resti combusti all’interno di una cista litica associati a una ciotola del Bronzo finale-Primo Ferro (1111-841 BC). La Tomba II presenta uno schema planimetrico articolato in tredici ambienti disposti secondo due assi principali. Prima dell’intervento di scavo erano visibili soltanto nove celle, alle quali si accedeva tramite un ristretto varco nel terreno antistante l’ambiente m. Alla sinistra di questo sono stati individuati, invece, il dromos a, largo 3,10 m e profondo circa 4 m e il padiglione b (largh.: 3,20 m, prof.:1,12 m) con nicchia laterale marginata da una cornice, attraverso i quali è possibile entrare direttamente nell’ipogeo principale. Il portello d’ingresso è rettangolare, orientato a SE; esso immette in un’ampia anticella c (5,40 x 3,40 m) di pianta semicircolare, il cui soffitto - spiovente verso l’ingresso e con un’altezza massima di 2,45 m - mostra la rappresentazione di una trave realizzata in negativo in posizione lievemente decentrata rispetto all’ingresso. Nella Tomba 2 si registra una raffigurazione apparentemente anomala. Infatti, l’anticella semi-ellissoidale è coperta verso l’ingresso da un soffitto a unico spiovente (Tipo III) fuso con il soffitto di Tipo I e quello di Tipo IV. Inoltre, in corrispondenza della parete di fondo, il soffitto assume una doppia inclinazione (Tipo I) e, nel punto di massima altezza, coincidente con il culmine della copertura, presenta una lunetta semicircolare realizzata a basso rilievo (Tipo IV, Varietà con segni magico-religiosi). Da questa, a partire dal punto della massima convessità, parte una rappresentazione a rilievo negativo di una trave che si sviluppa lungo lo spiovente fin quasi all’ingresso, ma in posizione appena decentrata. Peraltro si rileva l’associazione, in uno stesso ipogeo, del Tipo 4 e del Tipo 1, della Varietà con segni magico-rituali Tanda (2021). La parete di fondo, rettilinea, presenta tracce di intonaco dipinto nei colori rosso ocra, bianco e grigio antracite; su di essa si apre un portello trapezoidale, riquadrato da una cornice, che immette nella cella d, quadrata, di piccole dimensioni in asse con l’ingresso. Adiacente a essa, sulla sinistra, vi è un ambiente laterale, in origine di forma rettangolare poi modificata nel tentativo di ampliare lo spazio. Dall’anticella c, attraverso un piccolo portello quadrangolare realizzato presso la parete settentrionale curvilinea, si giunge a un ambiente irregolare f che funge da raccordo e da collegamento tra il gruppo di vani c-e e gli ambienti g-m. Queste serie di celle, disposte su un unico asse longitudinale O-NO/E-SE e collegate tra loro da portelli slargati, mostrano schemi planimetrici irregolarmente quadrangolari con pareti rettilinee, raramente curvilinee, spesso fessurate dalle radici e dalle infiltrazioni di acqua che penetrano all’interno dell’ipogeo danneggiandone la struttura. La cella h, presenta sul pavimento setti divisori in rilievo; l’ambiente m presenta pianta rettangolare, un ampio accesso realizzato abbattendo la parete orientale e costituendo un unico ambiente con la cella n. Quest’ultima cella, di forma quadrangolare, oggi a cielo aperto, è preceduta da una piccola anticella o, di forma sub-circolare.

Bibliografia

- Depalmas A. 2023, La necropoli di Ispiluncas, in G. Tanda, L. Doro, L. Usai, F. Buffoni (eds.), Arte e architettura nella Sardegna preistorica. Le domus de janas (candidatura unesco 2021), Cagliari: 212-217.