Necropoli di Istevéne

Tombe ipogeiche con decorazioni simboliche scolpite nella roccia, legate ai culti funerari prenuragici.

Necropoli di Istevéne

Necropoli di Istevéne

Contatti

- Sistema Museale di Mamoiada

-

Piazza Europa, 15

08024 Mamoiada (NU) - [email protected]

- +3907841898135

- Sito web

Informazioni di accesso

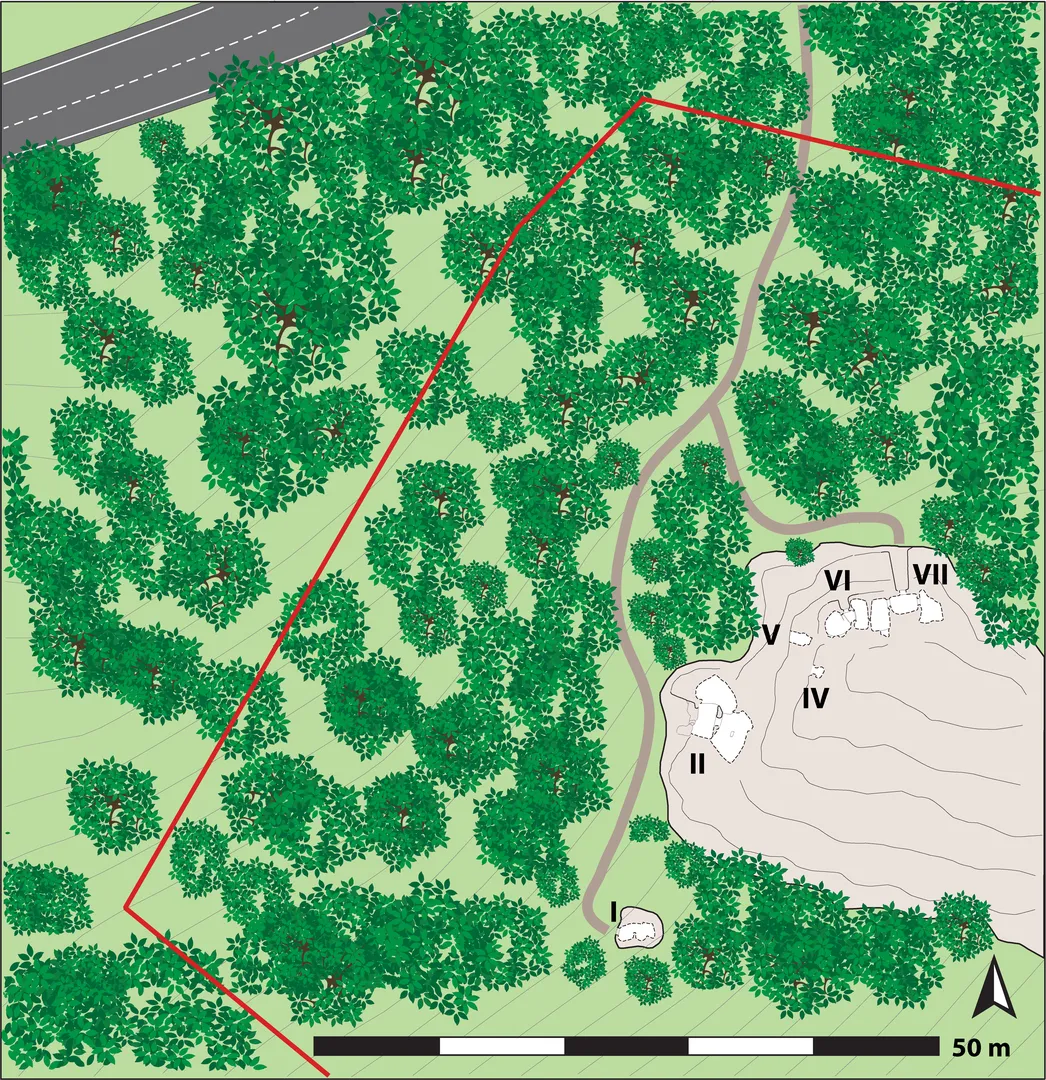

Dal paese si imbocca la SS 389 verso Fonni per circa 3 km, sino ad uno slargo sulla sinistra; da qui ci si inoltra verso destra, intraprendendo un sentiero in lieve ascesa, sino a raggiungere le prime domus de janas.

Posta nell’area sud-orientale di Mamoiada, la necropoli insiste nel versante granitico che domina da SE la conca di Istevéne e la valle percorsa dal Riu Conca ‘e Bachis. Oggi l’area della necropoli è circondata da cespuglieti, arbusteti e un fitto bosco di roverelle. Le caratteristiche geomorfologiche del territorio hanno favorito il popolamento umano dal Neolitico recente ai giorni nostri, con una continuità quasi ininterrotta. Le prime notizie della necropoli vengono riportate nell’Elenco degli Edifici Monumentali (1922) e nelle carte archeologiche di Antonio Taramelli (1931); negli anni le tombe sono state oggetto di trattazione da parte di diversi studiosi. Nel 2002 l’area archeologica è stata interessata da un intervento di scavo e sistemazione eseguito dalla Soprintendenza competente. Lo studio dei materiali recuperati, soprattutto vasi in ceramica, ha consentito la determinazione delle diverse fasi di utilizzo, la provenienza delle argille impiegate, le tipologie e l’utilizzo dei manufatti, le tecniche di lavorazione, cottura e decorazione. L’impianto della necropoli è ascrivibile alla cultura di Ozieri I e il suo utilizzo arriva fino all’età nuragica, come dimostrato dai materiali di cultura Ozieri, Monte Claro, Campaniforme, Bonnanaro, Nuragico (Bronzo medio) restituiti dalla Tomba III. La necropoli è costituita da sei ipogei artificiali, noti localmente con il nome di Concheddas. Essi presentano planimetria pluricellulare o monocellulare, con un vano di accesso preceduto da un breve dromos in cui si apre il portello d’ingresso. Le Tombe III e IV presentano manifestazioni artistiche realizzate tramite pittura, scultura e incisione.

La Tomba III

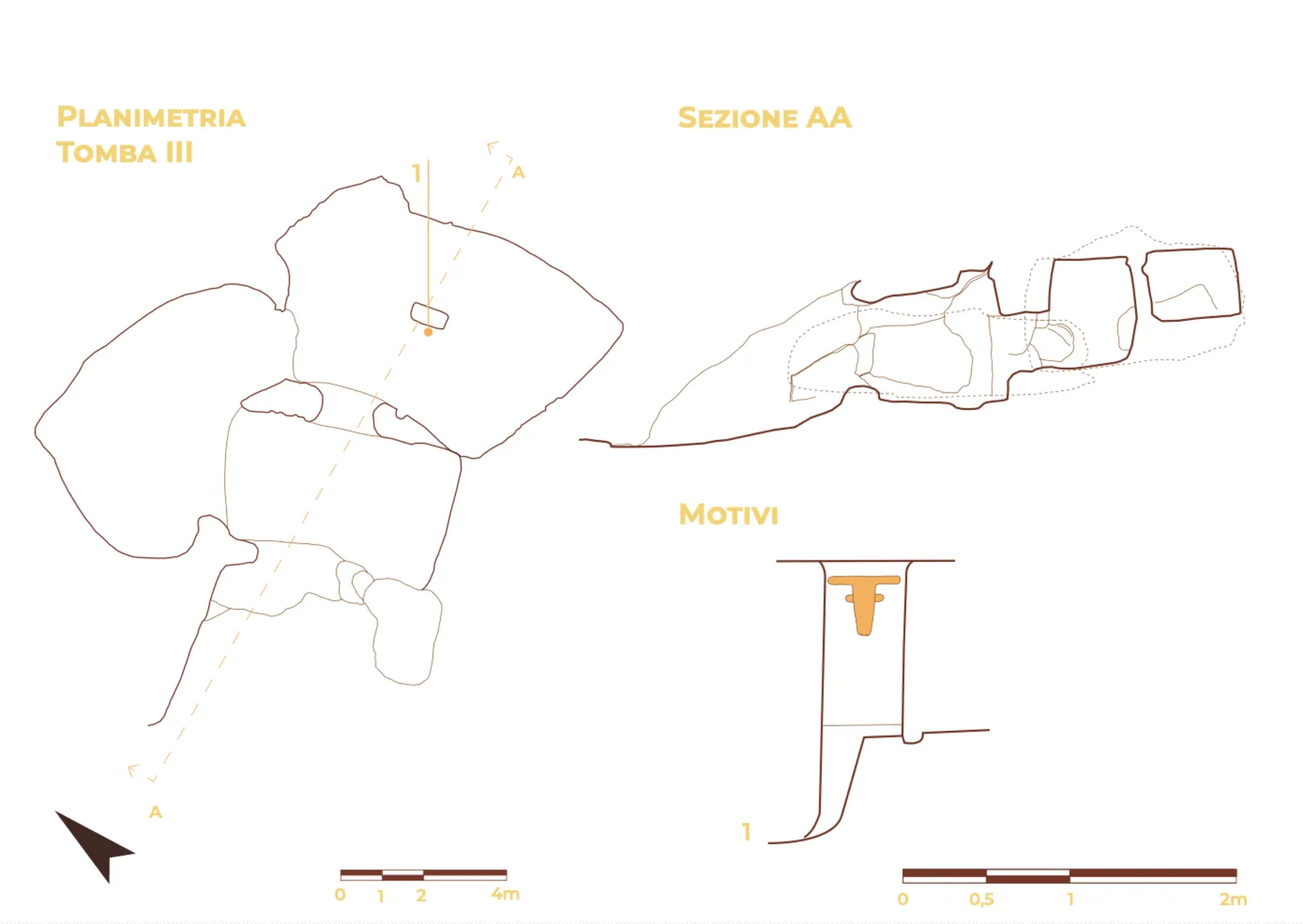

La tomba si articola in un dromos (lungh. res. 3,07 m), visibile solo nel lato sinistro, in un’anticella (1,64 x 2,73 x 1,45 m), in una cella in asse con l’ingresso (2,15 x 4,02 x 1,46 m), e in una cella laterale (2,02 x 3,12 x 0,88 m) rispetto al vano d’accesso. La planimetria, di difficile classificazione, è accostabile al Tipo VI di Tanda (2021). L’anticella, a pianta rettangolare con pareti verticali e soffitto piano, presenta a sinistra una coppella, a destra resti di un sottile “intonaco” colorato con ocra rossa. Sotto questo è percettibile un’incisione raffigurante probabilmente un antropomorfo di tipo ancoriforme. Il portello è inserito in una cornice preservatasi solo nella parte superiore, decorata con ocra rossa; davanti, sul pavimento, vi è una coppella circolare. La cella ha pianta rettangolare, parete di fondo obliqua, bancone esteso per due terzi e un pilastro a sezione rettangolare. Questo reca, sulla faccia di fronte all’ingresso, un motivo corniforme classificato come unicum (Tipo XIV, Tanda 2021). È realizzato ad altorilievo in stile rettilineo, schematico; sono visibili nitidamente i particolari anatomici di corna, orecchie e muso. Nelle pareti si notano motivi incisi a costolature verticali affiancate. La seconda cella presenta pianta semicircolare, irregolare e volta concava. È posta in maniera trasversale rispetto all’ingresso e comunica con l’anticella attraverso un ampio portello non più rilevabile a causa del deterioramento della parete. Comunica, inoltre, con l’ambiente principale attraverso un’apertura.

La Tomba IV

È stata escavata in un masso isolato posto alla base della sommità del versante. L’ingresso arcuato alla tomba si apre sul piano di campagna e immette nel primo dei tre ambienti che si susseguono longitudinalmente. L’impianto attuale presenta rimaneggiamenti dovuti ai vari utilizzi nel tempo e al degrado della roccia. Appare chiara, però, la struttura essenziale caratterizzata da uno sviluppo longitudinale, derivato da un chiaro influsso megalitico, riferibile all’età del Rame. Il primo ambiente (1,08x1,04x0,93 m) ha forma sub-circolare, come il secondo (1,05x1,36x0,93 m); il terzo (1,04x1,04x0,78 m) ha un profilo ellittico lievemente squadrato. Nell’anticella, a sinistra, vi è un’incisione martellina in stile curvilineo, a sviluppo verticale, raffigurante una protome taurina resa in maniera schematica: muso e corna sono unite in un’incisione a forma di U. In alcune pareti sono presenti solcature verticali fittamente accostate. Sono state interpretate come la riproduzione delle pareti interne delle capanne abitative, realizzate con pali lignei convergenti al centro; oppure come i segni lasciati durante l’escavazione degli ambienti della tomba.

Bibliografia

- Pinna V. 2023, La necropoli di Istévene, Mamoiada (Nu), in G. Tanda, L. Doro, L. Usai, F. Buffoni (eds.), Arte e architettura nella Sardegna preistorica. Le domus de janas (candidatura unesco 2021), Cagliari: 232-237.