Parco archeologico di Pranu Mutteddu

Uno dei più vasti complessi megalitici della Sardegna, con menhir allineati e tombe preistoriche immerse nella macchia mediterranea.

Parco archeologico di Pranu Mutteddu

Parco archeologico di Pranu Mutteddu

Contatti

- Fondazione Petrass

- [email protected]

- +3938026622006

- Sito web

-

Orari di apertura:

maggio-giugno-luglio-agosto 9:00 - 20:00

Aprile-settembre: 9:00-19:00

Ottobre-febbraio-marzo: 9:00-18:00

Novembre-dicembre-gennaio: 9:00-17:00

Costo biglietti:

Interi- 5€

Ridotto (6-17) 3€

Gruppi(minimo 25) 4€

Visite guidate + 3€

Ultima visita : un'ora prima della chiusura

Informazioni di accesso

Dall'abitato di Goni si percorre la SP23 in direzione di San Basilio. Dopo 2,3 km si arriva all'ingresso dell'area archeologica, posto sulla sinistra. Il percorso è segnalato da indicazioni turistiche.

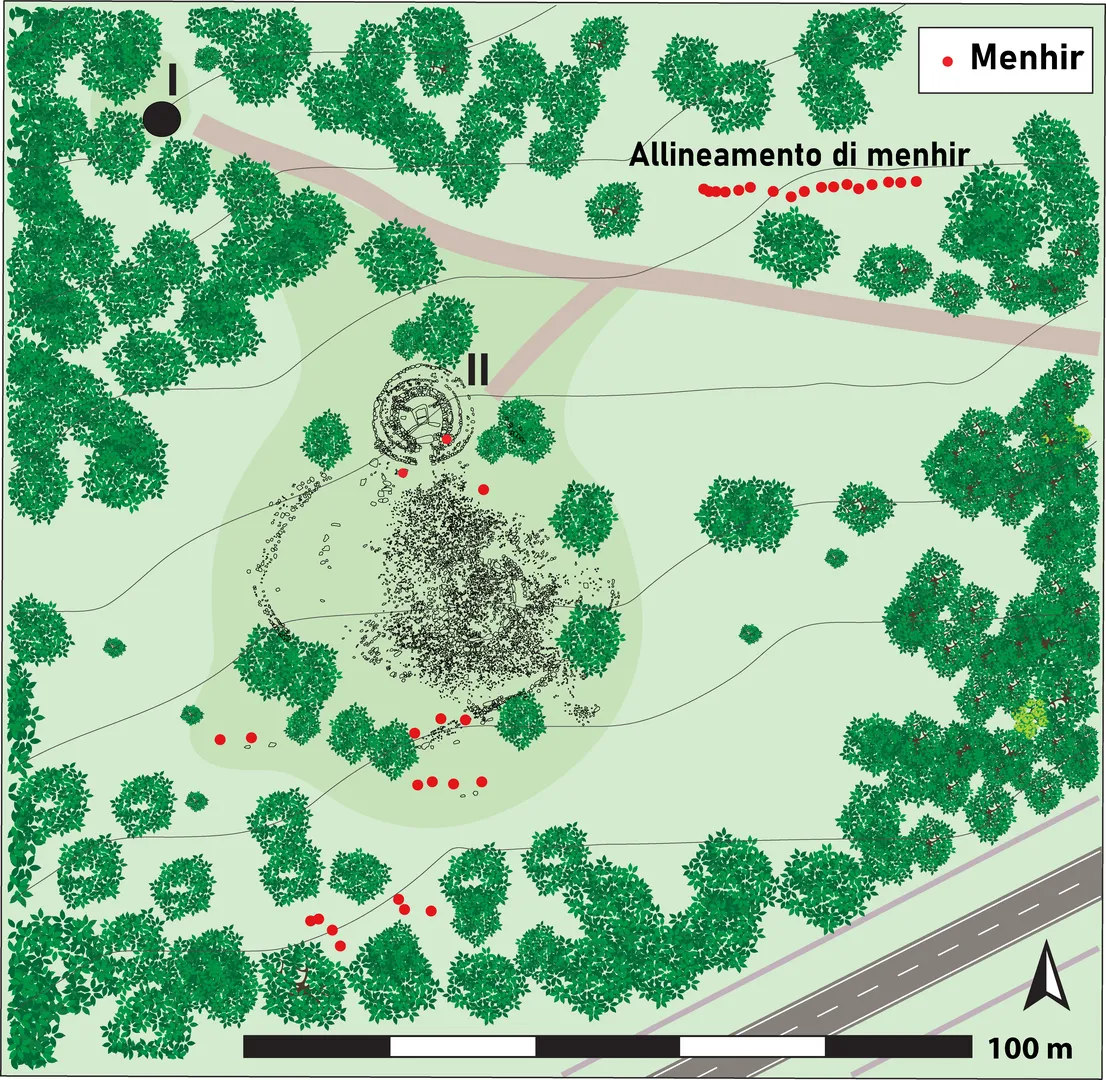

L’area archeologica è situata a SW dell’abitato di Goni, nella regione storica del Gerrei, nell’altopiano di Pranu Mutteddu, un pianoro di roccia arenacea e scistosa, a circa 540 m s.l.m., ricoperto da macchia mediterranea e, nella zona più settentrionale, da boschi di querce.

Dagli anni Settanta il sito è stato, a più riprese, oggetto di indagini scientifiche dirette da Enrico Atzeni in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica competente. Una notizia preliminare sui risultati degli scavi è stata pubblicata nel 1989 dallo stesso Atzeni e Donatella Cocco.

La ricca variabilità formale e strutturale dei monumenti oggi visibili, con la combinazione di elementi ipogeici e megalitici, è il risultato di più fasi costruttive, dovute alla lunga frequentazione del sito. Alcuni manufatti ritrovati presso la Tomba II, infatti, sembrano indiziare fasi di impianto e di utilizzo dell’area già dal V millennio a.C. Numerose ceramiche, poi, sono riferibili al pieno sviluppo della cultura Ozieri (prima metà del IV millennio a.C.). Vaghi in argento e pugnali in selce rimandano invece alla prima età del Rame, mentre elementi sporadici sono pertinenti alle fasi Campaniforme e Bronzo Antico.

Sono presenti diversi tipi tombali, costruiti in arenaria locale, accomunati dalla presenza di strutture di contenimento, costituite solitamente da due o tre allineamenti circolari e concentrici di massi, a volte anche con una struttura gradonata. Le strutture si differenziano nell’impianto interno, con diversi tipi di camere funerarie, poste al centro del tumulo circolare, diversificate per la forma e le dimensioni, in base al numero di defunti che dovevano accogliere. La Tomba I è una camera costituita da un unico vano, tondeggiante, racchiuso da una muratura di pietre a secco, mentre la Tomba III è una cista litica (cioè una “cassetta” racchiusa da lastre di pietra) di forma quadrangolare. Vi sono poi camere costituite da due vani, anch’essi costruiti in muratura a secco, il più esterno dei quali con funzione di anticella, disposti secondo uno schema planimetrico presente anche nelle domus de janas: la Tomba V, detta Nuraxeddu, è costituita da una camera rettangolare costruita in blocchi di pietra squadrati di dimensioni medio-grandi.

L’area è caratterizzata dalla presenza di circa sessanta menhir. Si tratta di un raggruppamento davvero notevole, che contrassegna un luogo sacro o di culto funerario. I menhir sono “aniconici”, non presentano cioè alcuna raffigurazione; sono del tipo “protoantropomorfo”, hanno forma ogivale, con la faccia anteriore piana e quella posteriore convessa, elementi che sembrano rifarsi alla figura umana. Sono realizzati in arenaria locale, sbozzati con una lavorazione fine e accurata, e alti sino a 2,50 m. Sono associati a strutture tombali (Tombe II e IV), oppure disposti variamente nell’area, isolati (più raramente), in coppie, in piccoli gruppi, in piccoli e grandi allineamenti, tra i quali il più numeroso è costituito da uno spettacolare gruppo di 20 esemplari.

La complessità strutturale e planimetrica delle tombe, lo sforzo collettivo per il trasporto e l’escavazione dei grandi blocchi, utilizzati ad esempio nella Tomba II, l’erezione dei numerosi menhir, il pregio di molti dei manufatti rinvenuti sembrano testimoniare la volontà celebrativa e ostentativa degli individui inumati nelle sepolture e dei gruppi sociali di cui tali defunti erano esponenti.

Tomba II

La tomba si distingue per importanza e monumentalità e presenta elementi propri sia delle precedenti tombe “a circoli”, sia delle coeve domus de janas. Per edificarla furono utilizzati due enormi blocchi di pietra, trasportati da una località ancora imprecisata e poggiati, seguendo uno schema planimetrico proprio delle domus de janas, su una massicciata accuratamente predisposta. Un corridoio con pareti in muratura porta al primo blocco, scavato all’interno e finemente rifinito, che costituisce l’anticella; segue il secondo masso, anch’esso scavato con cura all’interno, posto al centro di vani intermedi disposti radialmente, delimitati da lastre divisorie e muniti di portelli quadrangolari. La tomba è ancora parzialmente ricoperta da una struttura circolare a gradoni dal diametro di oltre 14 m, attorniata a sua volta da un ulteriore ampio circolo col diametro di circa 35 m. Al suo ingresso è posto un menhir di piccole dimensioni. Si segnala che anche la Tomba IV è contraddistinta dalla presenza, su un lato della struttura, di una triade di menhir, a protezione della tomba.

Bibliografia

- Atzeni E., Cocco D. 1989, Nota sulla necropoli megalitica di Pranu Muttedu-Goni, in La Cultura di Ozieri. Problematiche e nuove acquisizioni, Ozieri: 201-216.

- Cicilloni R., Lugliè C. 2023, Il complesso megalitico di Pranu Mutteddu, Goni (Su), in G. Tanda, L. Doro, L. Usai, F. Buffoni (eds.), Arte e architettura nella Sardegna preistorica. Le domus de janas (candidatura unesco 2021), Cagliari: 246-251.